分类导航 / Navigation

|

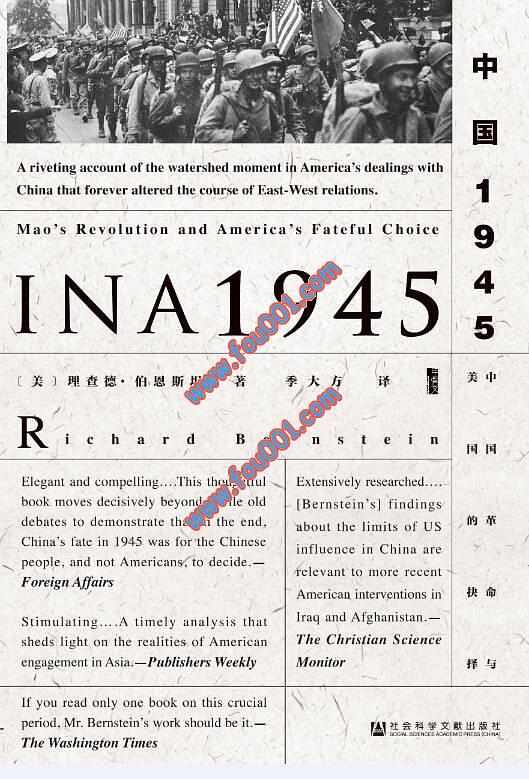

中国1945 中国革命与美国的抉择 [美] 理查德·伯恩斯坦 2017

价 格:¥ 8.80

商品详情

注意:链接有问题的书请登录邮箱查收!!!

即时起网站不再提供充点下载服务,点数没有使用完的顾客需要什么书请直接联系客服!! 此书为PDF电子版,不是纸书,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸质书籍,下载24小时内请删除!本站展示只是部分图书,如需别的电子书请联系客服! 购买时请填写真实邮箱。邮箱请填写正确并请填写常用邮箱! 电子书购买后不予退款。 切记,付款完成后不要关闭网页,等自动返回。如遇链接失效或密码错误,请于24小时内登录购买时留下的邮箱查收文件。 成功付款,但没有弹出下载地址请联系客服处理。不主动联系客服产生的损失请自负。 即日起网站开通VIP会员,VIP会员直接购买打八折,VIP会员购书流程: 1.注册本站会员 2.登录网站,进入会员中心,点击左边导航“在线充值”,选中“购买VIP会员”,再点充值并付款,完成VIP会员购买。 (链接地址为:http://www.fou001.com/e/member/buygroup/) 3.确认选购的电子书,点立即购买,填写收货人信息,填入优惠码:ODAE4VYFG5UJJDXQWDHH 4.下一步,付款,完成购买

书名:中国1945

副标题:中国革命与美国的抉择 作者:[美] 理查德·伯恩斯坦 出版社:社会科学文献出版社 ISBN:9787509796726 出版时间:2017 页数:480 定价:76.00 内容简介: 1945年是中国抗日战争最终胜利之年,也是中国国内政治形势风云变幻的一年。对日作战的胜利并没有给中国带来最终的和平,内战的阴影开始在中国上空笼罩,原本就复杂的国共两党关系更因美国和苏联的介入而增加了更多变数。《即将到来的美中冲突》作者理查德•伯恩斯坦用引人入胜的笔调描述了这个美国与中国关系的转折之年,他认为,这一年发生的事情,不仅彻底改变了中美之间的关系,也永远地改变了东西方关系的走向。 在《中国1945》一书中,作者从1944年年底至1945年年初的畹町战役写起,然后回顾了中国在二战中做出的巨大牺牲和贡献,接着对二战中美国政府的对华政策及变化、中国通们对美国对华政策的建议及争论等诸多内容进行了考察,讲述了有关1945年所发生的急剧变化的令人难以置信的故事,精辟地分析了其中纷繁杂乱的构成要素,如美国外交官、军事领导人和舆论制造者之间的明争暗斗,以及为... 1945年是中国抗日战争最终胜利之年,也是中国国内政治形势风云变幻的一年。对日作战的胜利并没有给中国带来最终的和平,内战的阴影开始在中国上空笼罩,原本就复杂的国共两党关系更因美国和苏联的介入而增加了更多变数。《即将到来的美中冲突》作者理查德•伯恩斯坦用引人入胜的笔调描述了这个美国与中国关系的转折之年,他认为,这一年发生的事情,不仅彻底改变了中美之间的关系,也永远地改变了东西方关系的走向。 在《中国1945》一书中,作者从1944年年底至1945年年初的畹町战役写起,然后回顾了中国在二战中做出的巨大牺牲和贡献,接着对二战中美国政府的对华政策及变化、中国通们对美国对华政策的建议及争论等诸多内容进行了考察,讲述了有关1945年所发生的急剧变化的令人难以置信的故事,精辟地分析了其中纷繁杂乱的构成要素,如美国外交官、军事领导人和舆论制造者之间的明争暗斗,以及为影响中国未来走向的各种力量之间的交锋,等等。作者,在1945年所发生的事情,不仅彻底改变了中美之间的关系,也永远地改变了东西方关系的走向。 作者在书中挑战了我们熟悉的现代中美关系起源的看法。他认为,以下两种观点,即与共产党人合作能避免中国一边倒向苏联,或者给予蒋介石政府更多支持能够避免其垮台并能建立一个亲美国的中国政府,进而可以避免之后朝鲜战争和越南战争发生的观点都是错误的,决定中国未来结局的绝不是美国政策,而是存在于中国这片土地上的自身的力量,并且,拥有巨大但并非无限的实力的美国,从来就没有对中国实施决定性的控制。 A riveting account of the watershed moment in America’s dealings with China that forever altered the course of East-West relations. If you read only one book on this crucial period, Mr. Bernstein’s work should be it.—The Washington Times Elegant and compelling….This thoughtful book moves decisively beyond sterile old debates to demonstrate that in the end, China’s fate in 1945 was for the Chinese people, and not Americans, to decide.—Foreign Affairs Extensively researched…. [Bernstein’s] findings about the limits of US influence in China are relevant to more recent American interventions in Iraq and Afghanistan.—The Christian Science Monitor Stimulating….A timely analysis that sheds light on the realities of American engagement in Asia.—Publishers Weekly 目前美国与中国在东亚主导角色上的竞争,根源可追溯到1945年时的那段复杂历史。理查德•伯恩斯坦对二战期间和之后美中两国关系所做的引人瞩目并令人激动的深入研究,为那个时代的悲剧事件和多彩个性增添了熠熠发光的新鲜见解。对于非专业的读者而言,这是一本历史著作的典范,它唯一的缺点是,一旦开始阅读就会让你手不释卷。 ——史蒂芬•I.莱文(Steven I. Levine) 1945年年初,美国是有机会来构建与毛泽东和中国共产党之间的良好关系的。理查德•伯恩斯坦就所发生的事讲述了一个引人入胜的重要故事,并为创造性的外交提供了重要的经验教训。在处理与中国以及与世界各地的关系上,这个教训现在依然是十分中肯的。 ——沃尔特•艾萨克森(Walter Isaacson) 当美国和中国正在探索大国关系的“新模式”时,理查德•伯恩斯坦的这本激动人心、内容详实的著作为更好地理解导致了今天的挑战的那个时代,提供了必要的诠释。《中国1945》使我们比以往任何时候都更清晰地意识到美国卷入东亚事务的令人憎恶的复杂性,历史的重要性,以及那些制定重大决策的人物的有限视野。 ——杰罗姆•A.科恩(Jerome A. Cohen) 在这本研究深入透彻、行文清晰明了的书中,理查德•伯恩斯坦描述了历史转折点上的一个分水岭:1945年。在这一年中,如万花筒般瞬息万变的中国政治和该国与美国以及整个世界之间反复无常的关系不可逆转地改变了。《中国1945》以富有感染力的笔触生动地描述了一系列多姿多彩的人物,他们为此后半个世纪的游戏制定了规则。 ——奥威尔•谢尔(Orville Schell),亚洲协会美中关系中心主任 理查德 •伯恩斯坦,现居于纽约,记者、文化批评家和评论员,曾为《时代》杂志和《纽约时报》驻亚洲和欧洲的通讯记者,并且也是《时代》杂志北京办事处第一位主任。他撰写了很多有关中国与亚洲的书,如《即将到来的美中冲突》(The Coming Conflict with China,合著),《终极之旅》(Ultimate Journey,《纽约时报》年度好书),《走出忧伤》(Out of the Blue,《波士顿环球报》2002年度好书)等。 季大方,江西财经大学外国语学院教授,国家留学基金委资助英国南安普顿大学访问学者,主要研究方向为英美文学等,撰写及翻译著作十余部。 这套丛书还有 《德意志之魂》,《百年战争·第一卷》,《享乐主义宣言》,《战争的余烬》,《拿破仑大帝》 等。 在一个只有成王败寇没有政治妥协和制度化的中国,美国既不愿意军事干预又想要国共双方达成和解的意愿仅仅是美国人自己的理想化政策,最后只能是失败;中国迄今为止还没有出现过一次真正的追求民主的党派,未来有没有也很难说。 真独裁和伪民主之间的较量,中国内战是冷战的一部分。全书如此客观的描述抗日战争到内战前夕,某中流砥柱居然不删节的就允许出版了,算不算一个进步。 长期以来,在关于1940年代美国如何介入中国内战会更有利的问题上都有两大比较对立的观点,是全力挺蒋反毛,毕其功于一役?还是藉由原本良好的美、共关系弃蒋保毛,最终避免后来中共一边倒的出现?从史迪威到魏德迈,从赫尔利到马歇尔,的确是见仁见智。本书应该是我所读过观点比较公允和中立的著作,并没有将当时的中美三方关系进行简单的二元对立,通过吸收更多当事人后来公开的的史料和观点,相对真实地还原了当时极端复杂的... 长期以来,在关于1940年代美国如何介入中国内战会更有利的问题上都有两大比较对立的观点,是全力挺蒋反毛,毕其功于一役?还是藉由原本良好的美、共关系弃蒋保毛,最终避免后来中共一边倒的出现?从史迪威到魏德迈,从赫尔利到马歇尔,的确是见仁见智。本书应该是我所读过观点比较公允和中立的著作,并没有将当时的中美三方关系进行简单的二元对立,通过吸收更多当事人后来公开的的史料和观点,相对真实地还原了当时极端复杂的政治和军事局面。在作者看来,除了蒋本身的痼疾和毛超强的能力之外,苏联在不同时期不同程度和方向的介入其实是最不容忽视的因素,至于美国实际上的骑墙和最终的结果,既是历史的选择,更是民众自己的选择。 2018005。美对华政策摇摆实录。美国人对蒋的确苛刻了,但是民主、统一的美国政府眼里只有日本一个敌人,对专制又不够专制、独裁又不够独裁的国府加大专制独裁的反共动作的不满,也是站着说话不腰疼。但国际政治大多如此,大家都站着说话,根本没有义务体谅别人。说到底,盟国只关注与你国的合作基础上的问题,更何况自大而天真的美国人,怎么能看懂两党间复杂而操蛋的矛盾恩怨呢。而且所谓“失去中国”的说法,同中国通们对... 2018005。美对华政策摇摆实录。美国人对蒋的确苛刻了,但是民主、统一的美国政府眼里只有日本一个敌人,对专制又不够专制、独裁又不够独裁的国府加大专制独裁的反共动作的不满,也是站着说话不腰疼。但国际政治大多如此,大家都站着说话,根本没有义务体谅别人。说到底,盟国只关注与你国的合作基础上的问题,更何况自大而天真的美国人,怎么能看懂两党间复杂而操蛋的矛盾恩怨呢。而且所谓“失去中国”的说法,同中国通们对延安的幻想一样不切实际,美国低估了共产世界的团结和攻击性,而高估了对中国的影响力,二战结束后的美国很难再愿意投入巨大的物质援助帮助蒋,却希望和苏联的联盟不会瓦解,并将这愿望延续在中国,有了谈判建立联合政府的无谓努力。“失去中国”只是中国变红以后对过去未能抓住中共对其示好,建成联合政府的抱怨罢了。 1.政治思想还停留在青帮的凯申当然无法对抗对纵横术和国际政治充满洞见的毛周,2.一场基于外部形势把握有利己方策略的PR和BD胜利,3.执政党的天然劣势:一切问题都是你的,而潜在对手背负着一切期望,4.不是大佬支持才赢,而是赢面大了大佬才会支持,5.隐藏自己的价值观点以获取利益。 从美国人的角度看待二战结束与解放战争的开端,非常有趣。若要全面认识的话还是需要再看其他读物。感觉中国似乎不可避免地存在大一统倾向;共产党在当时似乎确实是颇具期望;中共的政治手段很圆滑;蒋介石似乎有点软。 权力的游戏。国共一边内战一边谈判,美国一边不想卷入内战,一边又以实际行动卷入内战。骑墙是不行的,成王败寇是中国权力斗争者的信条,尾声得出的结论一点都不意外。 作者力求做到客观的去复述那个原点年代的多方博弈。当共同利益消失时,意识形态的争执必然浮越而上!史实的梳理比较详细,但有些过于赘述,总体上还是本好书! 2019.5.3 饿买瑞克能打败并改造一个日本,原因无他,太小太浅耳,换中国试试?果然是深不见底的天坑。 可以与周锡瑞先生的《1943:中国在十字路口》一起看,这样对这段历史的了解应当更加具体深刻。 1945年这个年头,无论如何都会成为具有历史标志性的年头,不管是在世界还是在中国。伊恩?布鲁玛在其书中将此年称为零年,亦是现代世界诞生之年。中国的1945年则是一个重要的历史分水岭,让这个国家二十世纪的历史显得更加复杂。 如果说一战以民族国家重构了世界的版图的话,那... 很奇怪这本书怎么评价这么高,读下来感觉是给欧美读者普及(当然中国人更需普及)用的。远不如吕迅的《大棋局中的国共关系》,整本书的内容相当于《大棋局》一书的前两章。作者是记者式的写法,细节描绘很多。但是时间轴的整理几乎没有,更谈不上原因、结果之类的分析了。比如... 确实一直有这样一个疑问在脑中盘桓,从1911年结束封建王朝统治以来,多少次革命斗争,多少次党同伐异,共产党如何能以一匹黑马的姿态一黑到底,历尽沉浮却最终问鼎天下? 当下中国道路真的只是在尝试了所有可能后的“历史的选择”?真的只是饱受苦难的国人瞬间觉醒后的“人民的... 提到国共内战,我们可能只是零星记得历史课本上的几个词语,重庆谈判、《双十协定》、三大战役等等。然而内战的爆发究竟有哪些因素呢,当时影响中国未来走向的各种力量之间又是如何交锋的呢? 美国作者伯恩斯坦的这本《中国1945》,重现了1945年那段复杂交织的历史。 1945年9月... 事实上,M国确实想在Z国扶植一个民主政体。一方面,说是扶植,就是他们想要能够掌控这个政府,与之携手对付另一个阵营;另一方面,说是民主,他们确实希望民众能有自由民主的权力。然而,K党的独裁和腐败让他们望而却步,C党的意识形态让他们犹豫不决。至于CK两党,其实都希望... 就前半部分来说,并没有很特别的内容 大概面向的读者可能是不大了解内情的欧美读者,很多内容是普及性的 抗战末期中国战区的态势,各路人马的背景,潜在的冲突等 对我个人而言,比较新鲜的内容,是二战结束后接收日占区时,美军陆战队和共军武装的直接冲突,及各种对峙形态 以... 《中国1945》一书中,作者理查德·伯恩斯坦在大量史学资料的基础上,回顾了二战结束前后中国战场上那段波云诡谲的政治岁月。在太平洋战场中国战场日军正节节败退、战争结局逐渐趋于明朗、战后秩序急需重建的当口,发生了以中共和国民政府为核心、美国和苏联为重要推手的一系列... 毫无疑问的一点,作为范宣德的学生,作者理查德伯恩斯坦毫无疑问是对蒋介石及当时的中央政府持有同情的。这一点尤其表现在他描述蒋介石的某些妥协上,当对于中国民众而言的艰难的反侵略战争终于接近尾声的时候,蒋介石所面临的局面或许是人类有史以来最为艰巨的局面之一。同时... 最开始吸引我的是第三章,用史料描绘了无能的政府,残忍的侵略者,苦难中的人民,40年代满目疮痍的国家形象浮现眼前,作者引用史料的能力可见一斑。 第四章明里是写中共怎么塑造了正面形象,但暗里其实有讽刺的意味。通过斯诺的《西行漫记》作为例子,表面上说这是20世纪公关经... 这本书正好与刚读完的伊恩·布鲁玛的《零年:1945——现代世界的诞生时刻》结合起来读,简直太幸福。外国人的视角很有意思,开篇不久就有史迪威对常凯申公的“解决”计划,很硬核。 ———————— 1 ———————— 如今站在美国的角度来分析确实值得关注——苏联永远不可... 但是,毛泽东身体力行在说明的真正的战略,可以概括为周恩来总结的四个字:打打谈谈。在他的眼中,谈判的目的不是要去达成一个双方妥协的协议,而是要去争取时间,去阻止你的敌人的侵略行为,甚至你还可以利用这些机会来加强你的实力以及你作为一个和平缔造者的声誉。然后,一旦条件成熟,你可以放弃谈判,并全力以赴去赢得军师胜利。在中国,真正的战斗是不会在重庆围绕着谈判桌展开的。 2018-06-16 16:10 1人喜欢 但是,毛泽东身体力行在说明的真正的战略,可以概括为周恩来总结的四个字:打打谈谈。在他的眼中,谈判的目的不是要去达成一个双方妥协的协议,而是要去争取时间,去阻止你的敌人的侵略行为,甚至你还可以利用这些机会来加强你的实力以及你作为一个和平缔造者的声誉。然后,一旦条件成熟,你可以放弃谈判,并全力以赴去赢得军师胜利。在中国,真正的战斗是不会在重庆围绕着谈判桌展开的。 “伟大的革命家列、毛、胡和金死后,他们的遗体被做防腐处理,并置于展厅以供公众瞻仰。这种做法的起源在于俄罗斯东正教对圣徒的崇拜,其教义认为,精神上的纯洁胜过肉体的衰败;共__采纳了这个理念,认为至高无上的革命领导人将永远活在纯粹的共__义的最终胜利之中。” 2019-04-01 09:54 “伟大的革命家列、毛、胡和金死后,他们的遗体被做防腐处理,并置于展厅以供公众瞻仰。这种做法的起源在于俄罗斯东正教对圣徒的崇拜,其教义认为,精神上的纯洁胜过肉体的衰败;共__采纳了这个理念,认为至高无上的革命领导人将永远活在纯粹的共__义的最终胜利之中。” 就在他登上赫尔利的飞机前,他做了一件以前从未做过的,也将永远不会再做的事:当众亲吻了妻子江青 2018-12-22 09:32 就在他登上赫尔利的飞机前,他做了一件以前从未做过的,也将永远不会再做的事:当众亲吻了妻子江青 这本书的尺度在我看过的大陆出版的书里面是数一数二的,尤其作者还是外国人,更加显得不寻常。作者的立场感觉中间稍偏右,使得作者的视角比较超脱,叙述也相对客观,使读者可以更加透彻的窥视当时历史的风云变幻。 此书从1945年1月开始的收复滇缅公路最后一个日军据点的畹町之战开始讲起,这一开门红不仅全线打通了滇缅公路,使中国重开与国际社会的交通(如不算驼峰航线的话),也象征着中国对日作战的一个重大转折。在作者看... 2018-07-14 16:58 这本书的尺度在我看过的大陆出版的书里面是数一数二的,尤其作者还是外国人,更加显得不寻常。作者的立场感觉中间稍偏右,使得作者的视角比较超脱,叙述也相对客观,使读者可以更加透彻的窥视当时历史的风云变幻。 此书从1945年1月开始的收复滇缅公路最后一个日军据点的畹町之战开始讲起,这一开门红不仅全线打通了滇缅公路,使中国重开与国际社会的交通(如不算驼峰航线的话),也象征着中国对日作战的一个重大转折。在作者看来,接下来的日本战败投降几乎无甚好说,重点在于在这一年里,美国是如何把对中国的期望——避免内战、国共和平统一、建立蒋介石领导下的亲美亲西方政权——通过自己的努力一步步变成泡影,进而使得中国在刚刚结束对日作战后迅速地陷入内战。 作者认为,这是美国政府内部自下而上又自上而下犯下的一系列错误导致的。国务院听信了一波又一波名不副实的“中国通”的意见,对国共两党和中国社会做出了错误的判断,制定了脱离实际的政策,又派出了不合适的“钦差大臣”奔走斡旋,对苏联斯大林的看法也过于幼稚,最后导致一步步“失去”了中国,再后来又导致朝鲜战争和越南战争两个大跟头。值得一提的是,作者对重庆谈判中共产党领导人的表现以及延安解放区对美国人的宣传引导的描写实在是令人耳目一新。 此书研究深入,文笔洗练优美,论点鲜明,论据充分,实在是一本不可多得的好书。从此书也能看出,美国社会对自身错误的分析从来都是不遗余力的,美国未曾亲自参与的国共之战尚且如此,涉及韩战越战的反思更是汗牛充栋,这未尝不是一种自信的体现呢。此书从1945年1月开始的收复滇缅公路最后一个日军据点的畹町之战开始讲起,这一开门红的胜利不仅全线打通了滇缅公路,使中国重开与国际社会的交通(如不算驼峰航线的话),也象征着中国对日作战的一个重大转折。在作者看来,接下来的日本战败投降几乎无甚好说,重点在于在这一年里,美国是如何把对中国的期望——避免内战、国共和平统一、建立蒋介石领导下的亲美亲西方政权——一步步变成泡影,进而在刚刚结束对日作战后马不停蹄地开始内战的。作者认为,这是美国政府内部自下而上又自上而下犯下的一系列错误,国务院听信了一波又一波名不副实的“中国通”的意见,对国共两党和中国社会做出了错误的判断,制定了脱离实际的政策,又派出了不合适的“钦差大臣”奔走斡旋,对苏联斯大林的看法也过于幼稚,最后导致一步步“失去”了中国,再后来又导致朝鲜战争和越南战争两个大跟头。值得一提的是,作者对重庆谈判中共产党领导人的表现以及延安解放区对美国人的宣传引导的描写实在是令人耳目一新。此书研究深入,文笔洗练优美,论点鲜明,论据充分,实在是一本不可多得的好书。从此书也能看出来,美国社会对自身错误的分析从来是不遗余力的,美国未曾亲自参与的国共之战尚且如此,涉及韩战越战的反思更是汗牛充栋,这未尝不是一种自信的体现呢。 如他所说,在令谢伟思以及观察团其他成员印象深刻的画面中,有一些东西不在构成要素之内——“无论在言语还是行动上,都没有炫耀和走形式”,没有“卫队、宪兵和重庆官场的哗众取宠”,也没有“乞丐和绝望的贫困”。而在中国其他地方,这两类都是不可避免的。 2018-10-17 14:45 如他所说,在令谢伟思以及观察团其他成员印象深刻的画面中,有一些东西不在构成要素之内——“无论在言语还是行动上,都没有炫耀和走形式”,没有“卫队、宪兵和重庆官场的哗众取宠”,也没有“乞丐和绝望的贫困”。而在中国其他地方,这两类都是不可避免的。 在俞大卫为共产主义革命所做的贡献中,最引人瞩目的就是把他在上海的女朋友,女演员江青吸纳入党,这个江青很快就去了延安,并成为毛泽东的第四任妻子,而且多年后,在1966~1976年的“文化大革命”中起到了一个激进的煽动者的作用。 这里作者用了“贡献”一词可真是够讽刺的,这真不是什么光荣的事情 2018-11-10 23:25 在俞大卫为共产主义革命所做的贡献中,最引人瞩目的就是把他在上海的女朋友,女演员江青吸纳入党,这个江青很快就去了延安,并成为毛泽东的第四任妻子,而且多年后,在1966~1976年的“文化大革命”中起到了一个激进的煽动者的作用。这里作者用了“贡献”一词可真是够讽刺的,这真不是什么光荣的事情 正文第八行,原文“在延安,她再次改名为龚澎,是为了纪念名为龚湃的革命烈士”,中的革命烈士“龚湃”当为“彭湃”,原文疑有误。 2017-11-15 16:38 正文第八行,原文“在延安,她再次改名为龚澎,是为了纪念名为龚湃的革命烈士”,中的革命烈士“龚湃”当为“彭湃”,原文疑有误。 “伟大的革命家列、毛、胡和金死后,他们的遗体被做防腐处理,并置于展厅以供公众瞻仰。这种做法的起源在于俄罗斯东正教对圣徒的崇拜,其教义认为,精神上的纯洁胜过肉体的衰败;共__采纳了这个理念,认为至高无上的革命领导人将永远活在纯粹的共__义的最终胜利之中。” 2019-04-01 09:54 “伟大的革命家列、毛、胡和金死后,他们的遗体被做防腐处理,并置于展厅以供公众瞻仰。这种做法的起源在于俄罗斯东正教对圣徒的崇拜,其教义认为,精神上的纯洁胜过肉体的衰败;共__采纳了这个理念,认为至高无上的革命领导人将永远活在纯粹的共__义的最终胜利之中。” 就在他登上赫尔利的飞机前,他做了一件以前从未做过的,也将永远不会再做的事:当众亲吻了妻子江青 2018-12-22 09:32 就在他登上赫尔利的飞机前,他做了一件以前从未做过的,也将永远不会再做的事:当众亲吻了妻子江青 主题词:南京 书上写的 承受了巨大苦难的 还有长沙 战争中 除了敌对阵营给到的暴烈 屠戮内部各种决策 无奈或者其他 一样可以带来巨大的苦难 然后 自然灾害 一座城可以毁于一旦一夕之间 有点难过的部分是:中国人似乎总有足够的人口来重新开始 这部分 不知道该说幸还是悲哀 可以重新开始 某种程度上容易削弱人们对于经历过的苦难的感受度 人是容易遗忘的生物 比如 关于过去曾受过的苦难 现在 衣食富足 其实很难去进行深切体会 毕... 2018-12-13 14:22 主题词:南京书上写的 承受了巨大苦难的 还有长沙 战争中 除了敌对阵营给到的暴烈 屠戮内部各种决策 无奈或者其他 一样可以带来巨大的苦难 然后 自然灾害一座城可以毁于一旦一夕之间有点难过的部分是:中国人似乎总有足够的人口来重新开始 这部分 不知道该说幸还是悲哀 可以重新开始 某种程度上容易削弱人们对于经历过的苦难的感受度 人是容易遗忘的生物 比如 关于过去曾受过的苦难 现在 衣食富足 其实很难去进行深切体会 毕竟 也不曾发生在自己身上 其实 并不存在所谓感同身受 而人一般也具有 事情不会发生在我身上这样的乐观 原文开始 中国共产主义特有的语言,它的符号和话语模式,它的宣 传风格,它的木版印刷的图文,它的社会主义的现实主义观 念,它的中央委员会、政治局、代表大会和全体会议,它的报 纸和极端严肃的理论期刊,它的内部争论和斗争的专门词汇 它发明的全套意识形态标签词汇集,全部是新近创造出来各种主义,如“左倾冒险主义”“右倾机会主义”“背弃主文” “教条主义”“主观主义”“经验主义”“修正主.. 2018-11-20 11:00 原文开始 中国共产主义特有的语言,它的符号和话语模式,它的宣 传风格,它的木版印刷的图文,它的社会主义的现实主义观 念,它的中央委员会、政治局、代表大会和全体会议,它的报 纸和极端严肃的理论期刊,它的内部争论和斗争的专门词汇 它发明的全套意识形态标签词汇集,全部是新近创造出来各种主义,如“左倾冒险主义”“右倾机会主义”“背弃主文” “教条主义”“主观主义”“经验主义”“修正主义”,以及党的路线的“正确性”,以及后来用在像毛泽东、朝鲜的金日成、罗马尼亚的齐奥塞斯库和越南的胡志明这些获胜的革命者身上,对神一般的天才领袖的狂热崇拜所使用的奉承之词所有这一切都移植于俄国原版的百科全书中的术语、概念、信仰和技术,受其孕育并获支持。在无数遭受压迫和殖民统治的人的眼里,布尔什维克革命的成功使得苏联成为一个通向辉煌未来的开拓者一一“社会主义国家”,一方乐土。 /原文结束 免责申明:

本站仅提供学习的平台,所有资料均来自于网络,版权归原创者所有!本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请联系我们,我们将尽快予以处理。

|