分类导航 / Navigation

|

商品详情

注意:链接有问题的书请登录邮箱查收!!!

即时起网站不再提供充点下载服务,点数没有使用完的顾客需要什么书请直接联系客服!! 此书为PDF电子版,不是纸书,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸质书籍,下载24小时内请删除!本站展示只是部分图书,如需别的电子书请联系客服! 购买时请填写真实邮箱。邮箱请填写正确并请填写常用邮箱! 电子书购买后不予退款。 切记,付款完成后不要关闭网页,等自动返回。如遇链接失效或密码错误,请于24小时内登录购买时留下的邮箱查收文件。 成功付款,但没有弹出下载地址请联系客服处理。不主动联系客服产生的损失请自负。 即日起网站开通VIP会员,VIP会员直接购买打八折,VIP会员购书流程: 1.注册本站会员 2.登录网站,进入会员中心,点击左边导航“在线充值”,选中“购买VIP会员”,再点充值并付款,完成VIP会员购买。 (链接地址为:http://www.fou001.com/e/member/buygroup/) 3.确认选购的电子书,点立即购买,填写收货人信息,填入优惠码:ODAE4VYFG5UJJDXQWDHH 4.下一步,付款,完成购买

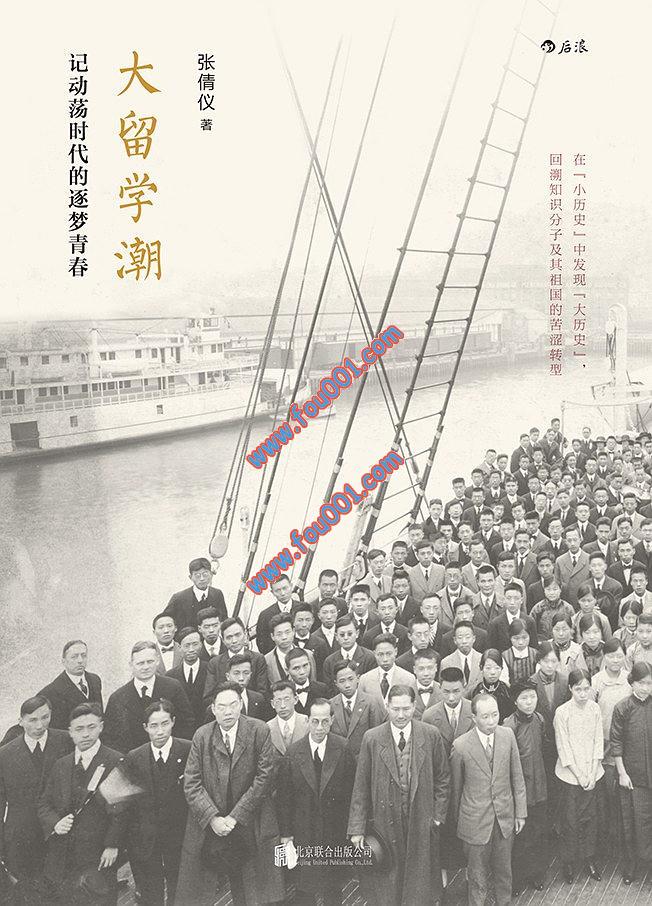

书名:大留学潮

副标题:记动荡时代的逐梦青春 作者:张倩仪 出版社:北京联合出版公司·后浪出版公司 ISBN:9787550285262 出版时间:2016 页数:504 定价:60.00 内容简介: 在“小历史”中发现“大历史”, 回溯知识分子及其祖国的苦涩转型 …………… ※编辑推荐※ ☆ 有一种青春,叫作战火纷飞、家园破碎。人与时代的相遇,一向让人唏嘘感慨。本书聚焦于19世纪末至20世纪中叶远赴海外留学的青年知识分子,关注在时潮冲击、裹胁下的个人命运。 ☆ 作者曾任香港商务印书馆总编辑,在写作上,既着重写以普通人生活经历为核心的“真正的历史”,亦不忘以滚滚向前的时代大潮流为呼应,全书涉及300余位民国名人,大开大阖的布局谋篇,堪称《南渡北归》之前传。 ☆ 这一部留学史,有半部是清末民国政治史,还有半部,是平民求救国、求前途的艰难打拼。 …………… ※内容简介※ 在民国,留学还远未像今天这般大众化。因为资格难得,当年的留学生里出了不少像蔡元培、鲁迅、胡适、钱三强、汤佩松、林风眠这样的大师级人物。留学前后,这些一时之选的青年才俊人生经验尚少,在筹... 在“小历史”中发现“大历史”, 回溯知识分子及其祖国的苦涩转型 …………… ※编辑推荐※ ☆ 有一种青春,叫作战火纷飞、家园破碎。人与时代的相遇,一向让人唏嘘感慨。本书聚焦于19世纪末至20世纪中叶远赴海外留学的青年知识分子,关注在时潮冲击、裹胁下的个人命运。 ☆ 作者曾任香港商务印书馆总编辑,在写作上,既着重写以普通人生活经历为核心的“真正的历史”,亦不忘以滚滚向前的时代大潮流为呼应,全书涉及300余位民国名人,大开大阖的布局谋篇,堪称《南渡北归》之前传。 ☆ 这一部留学史,有半部是清末民国政治史,还有半部,是平民求救国、求前途的艰难打拼。 …………… ※内容简介※ 在民国,留学还远未像今天这般大众化。因为资格难得,当年的留学生里出了不少像蔡元培、鲁迅、胡适、钱三强、汤佩松、林风眠这样的大师级人物。留学前后,这些一时之选的青年才俊人生经验尚少,在筹集学旅费、适应海外生活及规划个人未来时闹出许多让人啼笑皆非的笑话。 可是,作者苦心钩沉无数史料,再现大留学潮,实在另有一番深意。19世纪中叶以来,中国一直处于向近现代化转型的阶段,大留学潮恰是这段近代史的一个切片,聚焦于几代中国青年知识精英。他们求学海外时有过迷茫、委屈,甚至因不同的道路选择而爆发过纷争,而许多人归国后的切实工作成了旧中国不断前行的动力。 谈及人与时代的相遇,中国知识分子的命运历来是最受关注的话题之一。本书另辟蹊径,以小见大,以大量细节呈现了一幅中国近现代留学图景,引领我们再次回顾中国近代知识分子在动荡岁月里的青春梦想。 …………… ※名人推荐※ 很有特色,也有主轴。值得推荐! ——留美生物医学工程学者、前中国香港城市大学校长 张信刚 给留学史加添“立体式”的内容,使比较干枯无味的留学史变得丰腴有情趣,将引领留学史步入新天地、新风貌。 ——留美历史学者 谭汝谦 本书范围与内容固然广泛丰富,其中还不乏出人意表、令人发噱的故事。最难得的是,作者不时就事点拨,抒发己见,亦足引人思考。 ——留日历史学者、出版家 陈万雄 以留学生自传为素材,别树一帜,既综合,亦缕析,视野开广,条理分明,内容深入,文字浅出,值得细读。 ——留法政治学学者 雷竞璇 张倩仪,资深出版人及作家,曾任香港商务印书馆总编辑、香港出版学会副会长,曾游学日本及美国,主持《故宫博物院藏文物珍品全集》60卷、《敦煌石窟全集》26卷、《中华文明传真》10卷的出版工作,著有《魏晋南北升天图研究》《西行找中国》《再见童年》等书,以文学、历史、艺术的比较研究见长,在近年来针对中国近现代史的写作中,特别着重写以普通人生活经历为核心的“真正的历史”。 大量细节很充实,也很有趣,折射出个体在内忧外患的时代巨大转折中如何与世界相处及自处,那种不畏挑战,渴望开眼看世界的精神值得学习。如果说不足,就是有点虎头蛇尾,后三分之一有点零散,也有点拼凑之感。 从容闳第一个留学生到第一笔留学大潮接近四十年,思想的逐步转变,受甲午战争的刺激,科举的取消,留学生回国地位的高涨促成了留学大潮。留学是一件成本很高的事情,当时留学的人主要以中上阶层为主 不是学术书,但可以广泛地看到晚清以来种种留学的样态,我就是没想到法国的博士学位最好拿。 此书的话题很有意义 我看这本书的动力是 自己作为 21 世纪的留学生 很想偷窥一下一百年前的留学生们生活和命运 这也和我想研究的课题有非常密切的关系。本书引用的文献很广 是个非常有价值的集中探究 关于留学的方方面面都涉及到了 也将个人轶事与社会背景结合起来 是一个很好的题材。但是可以看出作者出书真的比较仓促 不通畅的文字有很多 可以看出作者忙于阅读大量文献和总结文献 但是没有对每个方面有深入详细的... 此书的话题很有意义 我看这本书的动力是 自己作为 21 世纪的留学生 很想偷窥一下一百年前的留学生们生活和命运 这也和我想研究的课题有非常密切的关系。本书引用的文献很广 是个非常有价值的集中探究 关于留学的方方面面都涉及到了 也将个人轶事与社会背景结合起来 是一个很好的题材。但是可以看出作者出书真的比较仓促 不通畅的文字有很多 可以看出作者忙于阅读大量文献和总结文献 但是没有对每个方面有深入详细的探究 文字组织得也不是很通畅。 读完了这本书 它激发了我对近代中国历史的兴趣! 文/宝木笑 22年前,一部《北京人在纽约》风靡全国,那一句“如果你爱他,就把他送到纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就把他送到纽约,因为那里是地狱”引发了无数海外游子的深深共鸣。 20年后,《中国合伙人》掀开了不一样的情愫,除了生存,更多青春和热血沸腾,“梦想... 众所周知,中国自1840年鸦片战争以来就被英法列强强行打开国门,结束了自明朝以来近几百年闭关锁国的状态,自此中国开始与世界接轨。而往往我们看到的史料,要不就是枯燥乏味的大框架历史,讲得头头是道却丝毫提不起兴趣;要不就是摆出一大堆细枝末节不加处理的事例毫无观点可... #地铁阅读# 2016年读书之33:《大留学潮》张倩仪 北京联合出版公司 中国大规模的留学运动始于19世纪末20世纪初,历经半个世纪,止于新中国成立。留学目标国包括日本、美国、欧洲(以法国为主的勤工俭学)、苏联等。作者整理了300多位留学人士的资料,从各方面叙述那场持续了半... 留学生与公务员 评《大留学潮》 《大留学潮》一书搜罗了300余位亲历者的历史回忆,以真实、完备的细节再现传统中国向西方取经的曲折历程。从每一个小故事中读懂历史的生活细节,从一个个叠加起来的小历史获得了当年仁人志士救国存亡、洋为中用的留学潮流。从出国留学的初衷、... 中国近代兴起的留学潮是一个新事物,是中国三千年未有的变局中的一道风景线,留学潮中涌现出来的佼佼者引领中国社会的风气之先,其改变中国传统社会影响之大之深可谓是无以复加。 中国传统社会有游学的传统,但这种游学范围主要在中国境内。中国第一次出国游学热潮出现在唐朝,... “此去西洋,深知中国自强之计,舍此无所他求。背负国家之未来,取尽洋人之科学。赴七万里长途,别祖国父母之邦,奋然无悔!”——《甲午海战》 (一条苹果皮引发的思考) 偶然见到电视上对于吃水果该不该削皮的讨论,不禁想到小的时候,那会儿的人吃的还都是削皮的苹果呢。所... 自清末至民国一代,一直是被后人评为各科大师辈出,各系思想云集,各派斗争不息的时代。究其根底,与当时中华英才留学各国,学习了东西方先进知识,接受了各国或资产阶级改革、或共产主义革命的思想不无关系。他们有的因缘际会获得国家公派名额,不需为生计考虑操心,得以专心... 万般皆下品,惟有读书高 留学是我在读大学的时候的梦想。多年以来,由于生活环境和其他一些缘由,从来都没有去想过。收到《大留学潮》,才又一次触动了我内心深处最柔软的地方。中国传统的思想中有“万般皆下品惟有读书高”。这样的思想被高中语文老师固化在了我的血液里。这... 《大留学潮》中跟以往看过一些专门类书的不同,在于全文的叙述起点不一样,作者写出的文字就像是每个历经其中的人亲自叙述感受,阅读的时候能够轻而易举地走入读者内心,而且读者也会更好且更明白地接收信息。全书中所采用的是更加通读易懂的文字,且所有的叙事的故事色彩更浓... 还记得小时候看《情深深雨蒙蒙》,并不明白当时中国是个什么格局。为何封建礼数的枷锁会如此之强,为何人与人之间的自由与渴望爱情终究破灭?可能无数民国间的缩影我们皆已蓦然,本书谨以中国走进现代的留学生们为线索,诉说着那一段不为人所知的时代。 故事要从1840年... 许多留学生的回忆文字都能证明,20 世纪初期欧美各国和日本的社会秩序以及公民素养都远超当时的中国。也就是说,19 世纪中叶“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”的自强方针对提升国民素质没有起到作用;由此也反证,必须引入西学方能振兴中华。大留学潮的基本动力和历史使命即在于此。(序一:为接朝霞顾夕阳,张信刚,p. 1) 过去一直是第三世界向西方取经,最重要的桥梁当然是留学生。西方亦乐意向发展中国家的精英尖... 2019-03-11 15:28 1人喜欢 许多留学生的回忆文字都能证明,20 世纪初期欧美各国和日本的社会秩序以及公民素养都远超当时的中国。也就是说,19 世纪中叶“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”的自强方针对提升国民素质没有起到作用;由此也反证,必须引入西学方能振兴中华。大留学潮的基本动力和历史使命即在于此。(序一:为接朝霞顾夕阳,张信刚,p. 1)过去一直是第三世界向西方取经,最重要的桥梁当然是留学生。西方亦乐意向发展中国家的精英尖子招手,送出大量奖学金。后者希望学习前者的新科技、新思潮,待回国后能一展抱负,推动社会变革,这是 20 世纪动荡的上半叶,中国留学生对国家民族普遍怀有的愿景。(序三:时代的挑战,张翠容,p. 6)在中国,“西化”、“中化”,“革新”、“守旧”之间的论战尤为炽烈,即使到了现在,中国此刻最需要有识之士,不卑不亢地为国家指出前途,留学生的态度尤为重要。 倩仪把我们带回现场,自辛亥革命,再到五四运动、新文化运动、抗战的留学全记录,从宏观到微观,每一个时代都有类似的忧虑,即使到现在中国改革开放已过了 30 多年,仍有人问:在参考西方现代化之余,该怎样看待自己的文化,以及如何追求社会理想和体验个人价值?这同是当今中国“海归”面临的挑战。(序三:时代的挑战,张翠容,pp. 8-9)“三千年未有的变局”里,掀起三千年未有的留学潮。(自序:三千年未有的留学潮,p. 10)本书正文之前的四个序,都表明了一个观点:将近一百年前,中国近代的留学潮与国家命运深深挂钩。国家为了复兴,送出了留学生;留学生为了强国,回国施展抱负。这些文人们对当代规模更庞大的留学潮抱有相同的期待,期待这一回的留学潮能为中华复兴进一步推波助澜。然而当代留学潮真的如同这些文人所预期的,与近代留学潮情况类似吗?我抱有怀疑。我自身的留学经验给我的感觉是,现在的海归顶多以自身之躯磨练了西方资本主义下的消费主义及个人主义罢了,哪谈得上有什么复兴中华的伟大抱负?留学这课题,从 1970 年代起,已属学术界的人们题材,中外文的有关书籍也不少。但是,这些研究大都从政治和文化入手,且多数高头讲章的学术著作,非一般读者所能接近。留学既是过去广泛渗透到社会各个阶层的教育潮流,现今——甚至可见的将来,仍然是中国社会一种突出的现象,社会大众对这种潮流,自有广泛了解的兴趣和需要。作者全面挖掘、集拢当年留学问题的种种现象,大小不遗,各成专题,真是五花八门,描述生动,读来引人入胜。(序二:以史为镜的留学课题,陈万雄,p. 4)希望我能在这篇研究领域拓展未知的知识。 1840年6月~1842年8月 第一次鸦片战争。 最初去留学的人不但少,而且身份卑微。第一个在美国著名大学毕业的留学生容闳是穷孩子,无力读书,所以到教会学校受教育,与同校两三个孩子一起,自愿跟回国的教师去美国,容闳留学时间是1847-1854年。 1872年,由容闳安排的幼童留学美国计划,得到重臣曾国藩支持,起初还是招不到人数,同一时间,在中国政府开设的同文馆,教外文,也不易招到好出身的学生。 中国留美幼童指中国历史上最... 2018-01-15 13:18 1840年6月~1842年8月 第一次鸦片战争。 最初去留学的人不但少,而且身份卑微。第一个在美国著名大学毕业的留学生容闳是穷孩子,无力读书,所以到教会学校受教育,与同校两三个孩子一起,自愿跟回国的教师去美国,容闳留学时间是1847-1854年。1872年,由容闳安排的幼童留学美国计划,得到重臣曾国藩支持,起初还是招不到人数,同一时间,在中国政府开设的同文馆,教外文,也不易招到好出身的学生。中国留美幼童指中国历史上最早的官派留学生。公元1872年到1875年间,由容闳倡议,在曾国藩、李鸿章的支持下,清政府先后派出四批共一百二十名学生赴美国留学。这批学生出洋时的平均年龄只有十二岁。第一批幼童于公元1872年8月11日由上海出发,跨越太平洋,在美国旧金山登陆。他们乘坐刚刚贯通北美大陆的蒸汽火车,到达美国东北部的新英格兰地区,从此开始了他们长达十五年的留学生涯。幼童们被分配到54户美国家庭(其中康涅狄格州34户,麻萨诸塞州20户)中生活。他们以惊人的速度克服了语言障碍,成为他们就读的各个学校中最优秀的学生。他们群体所取得的优异成绩令美国人惊叹不已,据不完全统计,到1880年,共有50多名幼童进入美国的大学学习。其中22名进入耶鲁大学,8名进入麻省理工学院,3名进入哥伦比亚大学,1名进入哈佛大学。这一群身穿缎袍、拖着长辫的孩子,是中国历史上最早的留学生。他们是大文豪马克·吐温的朋友。他们曾受到美国总统格兰特的接见。他们中有多人在战争中阵亡,其中包括甲午海战中邓世昌的大副。他们中有人成为中国电报业、矿业的开山鼻祖。他们中,出现了铁路工程师詹天佑。他们中,有清华大学最早的校长。他们中有李鸿章和袁世凯的幕僚。他们中,出现了中华民国的第一位总理。他们中有宋美龄的姨父,是他把宋氏姐妹带到美国留学。改变幼童在美国接受西方的教育,过美国式的生活,随着时间的推移,这些幼童不愿穿中式服装,经常是一身美式打扮,甚至不少幼童索性把脑后的长辫子剪掉。一些幼童受美国宗教文化的影响,渐渐地信奉了基督教。幼童学习西方教材,不但学到了许多新的自然科学知识,而且也接触了较多的资产阶级启蒙时期的人文社会科学文化,这使他们渐渐地对学习四书、五经等儒家经典失去了兴趣,对烦琐的封建礼节不大遵守,反而对个人权力、自由、民主之类的东西十分迷恋。他们与美国的女孩子暗暗约会,参加各类体育活动……所有这些新变化都被清政府的保守官僚视为大逆不道,不可容忍,一场围绕留美幼童的中西文化冲突不可避免。幼童召回1881年,原定十五年的幼童留美计划中途夭折。当时,耶鲁大学的22位留学幼童中只有詹天佑和欧阳庚二人顺利完成学业。容揆和谭耀勋抗拒召回,留在美国耶鲁大学完成学业。李恩富和陆永泉则是被召回後,重新回到美国,读完了耶鲁。这样,120名留美幼童,除先期因不守纪律被遣返的9名、执意不归及病故者26名外,其余94人于1881年分三批被遣送回国。这群中国历史上首批官派留美学生回国后即遭到社会的谴责,当时的《申报》写到:国家不惜经费之浩繁,谴诸学徒出洋,孰料出洋之后不知自好,中国第一次出洋并无故家世族,巨商大贾之子弟,其应募而来者类多椎鲁之子,流品殊杂,此等人何足以与言西学,何足以与言水师兵法等事。贡献第一批返回的21名学生均被送入电局学传电报,第二、三批学生由中国当时的新式企业如福州船政局、上海机器局留用23名外,其余50名分赴天津水师、机器、电报、鱼雷局等处当差。这批留美幼童后来分散到政界、军界、实业界、知识界等各个领域;在他们中,有铁路工程师詹天佑、开滦煤矿矿冶工程师吴仰曾、北洋大学校长蔡绍基、清华大学校长唐国安、民初国务总理唐绍仪、清末交通总长梁敦彦,成为中国近代历史上的知名人物。(摘自百度百科) 京师同文馆是清末第一所官办专门学校,由恭亲王于1861年1月(咸丰十年十二月)奏请开办,初以培养外语翻译、洋务人才为目的,以外国人为教习,专门培养外文译员,属总理事务衙门。课程开始时只设英文,后来增设法文、德文、俄文、日文。同治六年又添设算学馆,教授天文、算学。美国传授士总管校务近三十年。该馆附设印书处、翻译处,曾先后编译、出版自然科学及国际法、经济学书籍二十余种。此外还设有化学实验室、博物馆、天文台等。1902年1月(光绪二十七年十二月),并入,改名京师译学馆,并于次年开学,仍为外国语言文字专门学校。 ,是在清末1898年至1911年间的曾用名。作为的“”之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所 ,其成立标志着近代国立高等教育的开端。京师大学堂是当时国家最高学府,最初也是国家最高教育行政机关,行使职能,统管全国教育。《》中提到其办学方针是“,”[2] 。后历经“”、、侵占北京等变故,京师大学堂屡遭摧残,以致停办。1902年,清政府重建京师大学堂,设速成、预备两科,创办于1862年期间的也并入大学堂。同年,京师大学堂仕学馆、师范馆成立,即、、的前身[3] 。1912年,京师大学堂更名为[4] ,旋即冠“国立”,是中国历史上第一所冠名“国立”的大学。1894年甲午战败与日本。1896年官派留日开始。自从留美幼童被急召回国,留学沉寂了20多年,中间只有基督教或商人家庭的子弟零星的游学。1896年开始,却突然爆发成学潮,而且越来越大,十年后,光在日本就已经有8000个中国留学生,不少还是自费的,留日潮之后,是留美潮、留法潮、留苏潮。20世纪上半期变成留学大热的时代,从1896年到1950年代初,有数以十万计的学生去留学。标志大潮兴起的1896年,是中国败于日本、签订割地赔款条约的第二年。此前半个世纪,中国已经三次败于英、法;这是第四次战败,而且是败于新兴的日本,中国知识分子为之震动,摇落了洋务运动已为中国找到富强出路的幻想。 南洋公学为1896年(光绪22年)创建于上海,与北洋大学堂同为中国近代历史上中国人自己最早创办的大学。“南洋”,泛指华东沿海一带。清末民初,称江苏、浙江、福建、广东等沿海各省为“南洋”,称江苏以北沿海各省为“北洋”。1956年决定,起源、根植并辉煌于上海“南洋公学”的主体内迁。期间,艰苦的西安校区建设工作使得很多教授返沪。1959年7月31日,经批准,分别成立和。 南洋公学由盛宣怀奏请创办于1896年12月,教学内容以中国经史为主,严禁学生集会、议政,极力钳制学生思想,甚至连改良派的《新民丛报》也在禁读之列,学生对这种奴隶式教育素怀不满。尤其是五班教习郭镇瀛,不学无术,思想又特别反动,专以欺压学生为能事,向来为学生所不满。1902年11月14日下午,郭镇瀛去五班上国文课,发现座椅上有一个空墨水瓶,认为是学生故意同他过不去,便大发雷霆,责骂学生不敬师长。由于查不出事情到底是哪位同学所为,郭镇瀛便妄加猜想,把事情定在伍正钧等三名学生头上。事后,郭镇瀛便呈请校方开除三名学生,又以“匿不告”罪名要求给五班学生集体记过处分。消息公布,五班全体学生不服,找到学堂总办汪凤藻辩护,要求辞退郭镇瀛,收回开除、记过的成令。汪凤藻非但不允,反以五班学生“聚众开会,倡行革命”罪名将全班学生开除。汪凤藻的这一举措,引起全校学生公愤。各班学生群起抗议,即行罢课,200余名学生一齐去见汪凤藻。学生代表与汪凤藻反复论辩数小时,请求不要将五班学生全体开除,并以“全班去留争之”。汪凤藻恼羞成怒,坚持不允,还宣布:“五班已经开除,非诸生所能干预,(他班学生)愿去者听!”闻听此言,学生愤怒异常:“愚等奴隶教育,凡为国民,谁能堪之?我辈居此何为者?”于是南洋公学学生纷纷宣布退学,以示抗议。蔡元培十分同情学生,不愿意他们学无所成,就各奔东西。他向公学当局据理力争,要求考虑学生的合理要求,但未能奏效。他便愤然辞职,率领退学学生离开了学校。这次学潮,最终统计的退学学生名单,计有145人。南洋公学学生集体退学后,在《苏报》上列名发表《南洋公学退学意见书》,公开控诉反动的守旧教育制度。以南洋公学学潮为起点,东南各省学生退学、罢课、集会风起云涌,被称为“学界风潮”或“学界革命”。为解决退学学生的学习问题,蔡元培积极奔走。他联络中国教育会的几位负责人,请求同意收容退学学生。11月19日,中国教育会与退学学生集议张园,议决成立爱国学社。11月下旬,爱国学社在南京路泥城桥福源里正式成立,由蔡元培担任总理,吴敬恒为学监,黄炎培、蒋智由、蒋维乔、章太炎等任教员。各地退学学生纷纷来到爱国学社继续学习。1903年7月,爱国学社因受《苏报》案牵连被迫解散,部分学生转入震旦学院。南洋公学退学风潮与当时如火如荼的爱国运动交相辉映,并为将爱国运动推向反清革命运动起到了很好的宣传。1905年中国废除科举,断了传统读书人的出身之途,同时又请日本博士来教新科进士法律、政治、外国史地知识,以留日学生做助教及翻译,同一年,清廷举行留学生考试。有些非出名门大学的留学生应考而喝个,获的进士或举人身份。留学生考试被戏称为考洋进士。 五四运动是由于中国巴黎外交失败而产生的,1919年5月4日发生在的一场以学生为主,广大群众、市民、工商人士等中下阶层共同参与的,通过、请愿、、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对、的爱国运动,又称“五四风雷”。 1930年代,政府开始限制留学,官费留学名额极少,而且学生在中国的大学毕业了,才能申请。 由于各退款款动机、经济实力不尽相同,所有退款的用途和成效也有差别。英法为主的欧洲列强当时深受战争阴霾困扰,从中国获得实实在在的经济利益,显然比控制中国未来人才更为迫切,结果只有美国甘心投入投入全数退款来建立影响力。 在军阀混战,各种经费都挪为军费的状况下,中国教育界很重视这巨额而稳定的钱财,这笔巨款持续影响中国留学三十年,由两国的人员监察互相防范,比政府公费还稳定,对留学生安心求学确实起过作用。 2017-12-08 09:04 由于各退款款动机、经济实力不尽相同,所有退款的用途和成效也有差别。英法为主的欧洲列强当时深受战争阴霾困扰,从中国获得实实在在的经济利益,显然比控制中国未来人才更为迫切,结果只有美国甘心投入投入全数退款来建立影响力。在军阀混战,各种经费都挪为军费的状况下,中国教育界很重视这巨额而稳定的钱财,这笔巨款持续影响中国留学三十年,由两国的人员监察互相防范,比政府公费还稳定,对留学生安心求学确实起过作用。 许多留学生的回忆文字都能证明,20 世纪初期欧美各国和日本的社会秩序以及公民素养都远超当时的中国。也就是说,19 世纪中叶“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”的自强方针对提升国民素质没有起到作用;由此也反证,必须引入西学方能振兴中华。大留学潮的基本动力和历史使命即在于此。(序一:为接朝霞顾夕阳,张信刚,p. 1) 过去一直是第三世界向西方取经,最重要的桥梁当然是留学生。西方亦乐意向发展中国家的精英尖... 2019-03-11 15:28 1人喜欢 许多留学生的回忆文字都能证明,20 世纪初期欧美各国和日本的社会秩序以及公民素养都远超当时的中国。也就是说,19 世纪中叶“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”的自强方针对提升国民素质没有起到作用;由此也反证,必须引入西学方能振兴中华。大留学潮的基本动力和历史使命即在于此。(序一:为接朝霞顾夕阳,张信刚,p. 1)过去一直是第三世界向西方取经,最重要的桥梁当然是留学生。西方亦乐意向发展中国家的精英尖子招手,送出大量奖学金。后者希望学习前者的新科技、新思潮,待回国后能一展抱负,推动社会变革,这是 20 世纪动荡的上半叶,中国留学生对国家民族普遍怀有的愿景。(序三:时代的挑战,张翠容,p. 6)在中国,“西化”、“中化”,“革新”、“守旧”之间的论战尤为炽烈,即使到了现在,中国此刻最需要有识之士,不卑不亢地为国家指出前途,留学生的态度尤为重要。 倩仪把我们带回现场,自辛亥革命,再到五四运动、新文化运动、抗战的留学全记录,从宏观到微观,每一个时代都有类似的忧虑,即使到现在中国改革开放已过了 30 多年,仍有人问:在参考西方现代化之余,该怎样看待自己的文化,以及如何追求社会理想和体验个人价值?这同是当今中国“海归”面临的挑战。(序三:时代的挑战,张翠容,pp. 8-9)“三千年未有的变局”里,掀起三千年未有的留学潮。(自序:三千年未有的留学潮,p. 10)本书正文之前的四个序,都表明了一个观点:将近一百年前,中国近代的留学潮与国家命运深深挂钩。国家为了复兴,送出了留学生;留学生为了强国,回国施展抱负。这些文人们对当代规模更庞大的留学潮抱有相同的期待,期待这一回的留学潮能为中华复兴进一步推波助澜。然而当代留学潮真的如同这些文人所预期的,与近代留学潮情况类似吗?我抱有怀疑。我自身的留学经验给我的感觉是,现在的海归顶多以自身之躯磨练了西方资本主义下的消费主义及个人主义罢了,哪谈得上有什么复兴中华的伟大抱负?留学这课题,从 1970 年代起,已属学术界的人们题材,中外文的有关书籍也不少。但是,这些研究大都从政治和文化入手,且多数高头讲章的学术著作,非一般读者所能接近。留学既是过去广泛渗透到社会各个阶层的教育潮流,现今——甚至可见的将来,仍然是中国社会一种突出的现象,社会大众对这种潮流,自有广泛了解的兴趣和需要。作者全面挖掘、集拢当年留学问题的种种现象,大小不遗,各成专题,真是五花八门,描述生动,读来引人入胜。(序二:以史为镜的留学课题,陈万雄,p. 4)希望我能在这篇研究领域拓展未知的知识。 1840年6月~1842年8月 第一次鸦片战争。 最初去留学的人不但少,而且身份卑微。第一个在美国著名大学毕业的留学生容闳是穷孩子,无力读书,所以到教会学校受教育,与同校两三个孩子一起,自愿跟回国的教师去美国,容闳留学时间是1847-1854年。 1872年,由容闳安排的幼童留学美国计划,得到重臣曾国藩支持,起初还是招不到人数,同一时间,在中国政府开设的同文馆,教外文,也不易招到好出身的学生。 中国留美幼童指中国历史上最... 2018-01-15 13:18 1840年6月~1842年8月 第一次鸦片战争。 最初去留学的人不但少,而且身份卑微。第一个在美国著名大学毕业的留学生容闳是穷孩子,无力读书,所以到教会学校受教育,与同校两三个孩子一起,自愿跟回国的教师去美国,容闳留学时间是1847-1854年。1872年,由容闳安排的幼童留学美国计划,得到重臣曾国藩支持,起初还是招不到人数,同一时间,在中国政府开设的同文馆,教外文,也不易招到好出身的学生。中国留美幼童指中国历史上最早的官派留学生。公元1872年到1875年间,由容闳倡议,在曾国藩、李鸿章的支持下,清政府先后派出四批共一百二十名学生赴美国留学。这批学生出洋时的平均年龄只有十二岁。第一批幼童于公元1872年8月11日由上海出发,跨越太平洋,在美国旧金山登陆。他们乘坐刚刚贯通北美大陆的蒸汽火车,到达美国东北部的新英格兰地区,从此开始了他们长达十五年的留学生涯。幼童们被分配到54户美国家庭(其中康涅狄格州34户,麻萨诸塞州20户)中生活。他们以惊人的速度克服了语言障碍,成为他们就读的各个学校中最优秀的学生。他们群体所取得的优异成绩令美国人惊叹不已,据不完全统计,到1880年,共有50多名幼童进入美国的大学学习。其中22名进入耶鲁大学,8名进入麻省理工学院,3名进入哥伦比亚大学,1名进入哈佛大学。这一群身穿缎袍、拖着长辫的孩子,是中国历史上最早的留学生。他们是大文豪马克·吐温的朋友。他们曾受到美国总统格兰特的接见。他们中有多人在战争中阵亡,其中包括甲午海战中邓世昌的大副。他们中有人成为中国电报业、矿业的开山鼻祖。他们中,出现了铁路工程师詹天佑。他们中,有清华大学最早的校长。他们中有李鸿章和袁世凯的幕僚。他们中,出现了中华民国的第一位总理。他们中有宋美龄的姨父,是他把宋氏姐妹带到美国留学。改变幼童在美国接受西方的教育,过美国式的生活,随着时间的推移,这些幼童不愿穿中式服装,经常是一身美式打扮,甚至不少幼童索性把脑后的长辫子剪掉。一些幼童受美国宗教文化的影响,渐渐地信奉了基督教。幼童学习西方教材,不但学到了许多新的自然科学知识,而且也接触了较多的资产阶级启蒙时期的人文社会科学文化,这使他们渐渐地对学习四书、五经等儒家经典失去了兴趣,对烦琐的封建礼节不大遵守,反而对个人权力、自由、民主之类的东西十分迷恋。他们与美国的女孩子暗暗约会,参加各类体育活动……所有这些新变化都被清政府的保守官僚视为大逆不道,不可容忍,一场围绕留美幼童的中西文化冲突不可避免。幼童召回1881年,原定十五年的幼童留美计划中途夭折。当时,耶鲁大学的22位留学幼童中只有詹天佑和欧阳庚二人顺利完成学业。容揆和谭耀勋抗拒召回,留在美国耶鲁大学完成学业。李恩富和陆永泉则是被召回後,重新回到美国,读完了耶鲁。这样,120名留美幼童,除先期因不守纪律被遣返的9名、执意不归及病故者26名外,其余94人于1881年分三批被遣送回国。这群中国历史上首批官派留美学生回国后即遭到社会的谴责,当时的《申报》写到:国家不惜经费之浩繁,谴诸学徒出洋,孰料出洋之后不知自好,中国第一次出洋并无故家世族,巨商大贾之子弟,其应募而来者类多椎鲁之子,流品殊杂,此等人何足以与言西学,何足以与言水师兵法等事。贡献第一批返回的21名学生均被送入电局学传电报,第二、三批学生由中国当时的新式企业如福州船政局、上海机器局留用23名外,其余50名分赴天津水师、机器、电报、鱼雷局等处当差。这批留美幼童后来分散到政界、军界、实业界、知识界等各个领域;在他们中,有铁路工程师詹天佑、开滦煤矿矿冶工程师吴仰曾、北洋大学校长蔡绍基、清华大学校长唐国安、民初国务总理唐绍仪、清末交通总长梁敦彦,成为中国近代历史上的知名人物。(摘自百度百科) 京师同文馆是清末第一所官办专门学校,由恭亲王于1861年1月(咸丰十年十二月)奏请开办,初以培养外语翻译、洋务人才为目的,以外国人为教习,专门培养外文译员,属总理事务衙门。课程开始时只设英文,后来增设法文、德文、俄文、日文。同治六年又添设算学馆,教授天文、算学。美国传授士总管校务近三十年。该馆附设印书处、翻译处,曾先后编译、出版自然科学及国际法、经济学书籍二十余种。此外还设有化学实验室、博物馆、天文台等。1902年1月(光绪二十七年十二月),并入,改名京师译学馆,并于次年开学,仍为外国语言文字专门学校。 ,是在清末1898年至1911年间的曾用名。作为的“”之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所 ,其成立标志着近代国立高等教育的开端。京师大学堂是当时国家最高学府,最初也是国家最高教育行政机关,行使职能,统管全国教育。《》中提到其办学方针是“,”[2] 。后历经“”、、侵占北京等变故,京师大学堂屡遭摧残,以致停办。1902年,清政府重建京师大学堂,设速成、预备两科,创办于1862年期间的也并入大学堂。同年,京师大学堂仕学馆、师范馆成立,即、、的前身[3] 。1912年,京师大学堂更名为[4] ,旋即冠“国立”,是中国历史上第一所冠名“国立”的大学。1894年甲午战败与日本。1896年官派留日开始。自从留美幼童被急召回国,留学沉寂了20多年,中间只有基督教或商人家庭的子弟零星的游学。1896年开始,却突然爆发成学潮,而且越来越大,十年后,光在日本就已经有8000个中国留学生,不少还是自费的,留日潮之后,是留美潮、留法潮、留苏潮。20世纪上半期变成留学大热的时代,从1896年到1950年代初,有数以十万计的学生去留学。标志大潮兴起的1896年,是中国败于日本、签订割地赔款条约的第二年。此前半个世纪,中国已经三次败于英、法;这是第四次战败,而且是败于新兴的日本,中国知识分子为之震动,摇落了洋务运动已为中国找到富强出路的幻想。 南洋公学为1896年(光绪22年)创建于上海,与北洋大学堂同为中国近代历史上中国人自己最早创办的大学。“南洋”,泛指华东沿海一带。清末民初,称江苏、浙江、福建、广东等沿海各省为“南洋”,称江苏以北沿海各省为“北洋”。1956年决定,起源、根植并辉煌于上海“南洋公学”的主体内迁。期间,艰苦的西安校区建设工作使得很多教授返沪。1959年7月31日,经批准,分别成立和。 南洋公学由盛宣怀奏请创办于1896年12月,教学内容以中国经史为主,严禁学生集会、议政,极力钳制学生思想,甚至连改良派的《新民丛报》也在禁读之列,学生对这种奴隶式教育素怀不满。尤其是五班教习郭镇瀛,不学无术,思想又特别反动,专以欺压学生为能事,向来为学生所不满。1902年11月14日下午,郭镇瀛去五班上国文课,发现座椅上有一个空墨水瓶,认为是学生故意同他过不去,便大发雷霆,责骂学生不敬师长。由于查不出事情到底是哪位同学所为,郭镇瀛便妄加猜想,把事情定在伍正钧等三名学生头上。事后,郭镇瀛便呈请校方开除三名学生,又以“匿不告”罪名要求给五班学生集体记过处分。消息公布,五班全体学生不服,找到学堂总办汪凤藻辩护,要求辞退郭镇瀛,收回开除、记过的成令。汪凤藻非但不允,反以五班学生“聚众开会,倡行革命”罪名将全班学生开除。汪凤藻的这一举措,引起全校学生公愤。各班学生群起抗议,即行罢课,200余名学生一齐去见汪凤藻。学生代表与汪凤藻反复论辩数小时,请求不要将五班学生全体开除,并以“全班去留争之”。汪凤藻恼羞成怒,坚持不允,还宣布:“五班已经开除,非诸生所能干预,(他班学生)愿去者听!”闻听此言,学生愤怒异常:“愚等奴隶教育,凡为国民,谁能堪之?我辈居此何为者?”于是南洋公学学生纷纷宣布退学,以示抗议。蔡元培十分同情学生,不愿意他们学无所成,就各奔东西。他向公学当局据理力争,要求考虑学生的合理要求,但未能奏效。他便愤然辞职,率领退学学生离开了学校。这次学潮,最终统计的退学学生名单,计有145人。南洋公学学生集体退学后,在《苏报》上列名发表《南洋公学退学意见书》,公开控诉反动的守旧教育制度。以南洋公学学潮为起点,东南各省学生退学、罢课、集会风起云涌,被称为“学界风潮”或“学界革命”。为解决退学学生的学习问题,蔡元培积极奔走。他联络中国教育会的几位负责人,请求同意收容退学学生。11月19日,中国教育会与退学学生集议张园,议决成立爱国学社。11月下旬,爱国学社在南京路泥城桥福源里正式成立,由蔡元培担任总理,吴敬恒为学监,黄炎培、蒋智由、蒋维乔、章太炎等任教员。各地退学学生纷纷来到爱国学社继续学习。1903年7月,爱国学社因受《苏报》案牵连被迫解散,部分学生转入震旦学院。南洋公学退学风潮与当时如火如荼的爱国运动交相辉映,并为将爱国运动推向反清革命运动起到了很好的宣传。1905年中国废除科举,断了传统读书人的出身之途,同时又请日本博士来教新科进士法律、政治、外国史地知识,以留日学生做助教及翻译,同一年,清廷举行留学生考试。有些非出名门大学的留学生应考而喝个,获的进士或举人身份。留学生考试被戏称为考洋进士。 五四运动是由于中国巴黎外交失败而产生的,1919年5月4日发生在的一场以学生为主,广大群众、市民、工商人士等中下阶层共同参与的,通过、请愿、、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对、的爱国运动,又称“五四风雷”。 1930年代,政府开始限制留学,官费留学名额极少,而且学生在中国的大学毕业了,才能申请。 由于各退款款动机、经济实力不尽相同,所有退款的用途和成效也有差别。英法为主的欧洲列强当时深受战争阴霾困扰,从中国获得实实在在的经济利益,显然比控制中国未来人才更为迫切,结果只有美国甘心投入投入全数退款来建立影响力。 在军阀混战,各种经费都挪为军费的状况下,中国教育界很重视这巨额而稳定的钱财,这笔巨款持续影响中国留学三十年,由两国的人员监察互相防范,比政府公费还稳定,对留学生安心求学确实起过作用。 2017-12-08 09:04 由于各退款款动机、经济实力不尽相同,所有退款的用途和成效也有差别。英法为主的欧洲列强当时深受战争阴霾困扰,从中国获得实实在在的经济利益,显然比控制中国未来人才更为迫切,结果只有美国甘心投入投入全数退款来建立影响力。在军阀混战,各种经费都挪为军费的状况下,中国教育界很重视这巨额而稳定的钱财,这笔巨款持续影响中国留学三十年,由两国的人员监察互相防范,比政府公费还稳定,对留学生安心求学确实起过作用。 许多留学生的回忆文字都能证明,20 世纪初期欧美各国和日本的社会秩序以及公民素养都远超当时的中国。也就是说,19 世纪中叶“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”的自强方针对提升国民素质没有起到作用;由此也反证,必须引入西学方能振兴中华。大留学潮的基本动力和历史使命即在于此。(序一:为接朝霞顾夕阳,张信刚,p. 1) 过去一直是第三世界向西方取经,最重要的桥梁当然是留学生。西方亦乐意向发展中国家的精英尖... 2019-03-11 15:28 1人喜欢 许多留学生的回忆文字都能证明,20 世纪初期欧美各国和日本的社会秩序以及公民素养都远超当时的中国。也就是说,19 世纪中叶“师夷长技以制夷”、“中学为体,西学为用”的自强方针对提升国民素质没有起到作用;由此也反证,必须引入西学方能振兴中华。大留学潮的基本动力和历史使命即在于此。(序一:为接朝霞顾夕阳,张信刚,p. 1)过去一直是第三世界向西方取经,最重要的桥梁当然是留学生。西方亦乐意向发展中国家的精英尖子招手,送出大量奖学金。后者希望学习前者的新科技、新思潮,待回国后能一展抱负,推动社会变革,这是 20 世纪动荡的上半叶,中国留学生对国家民族普遍怀有的愿景。(序三:时代的挑战,张翠容,p. 6)在中国,“西化”、“中化”,“革新”、“守旧”之间的论战尤为炽烈,即使到了现在,中国此刻最需要有识之士,不卑不亢地为国家指出前途,留学生的态度尤为重要。 倩仪把我们带回现场,自辛亥革命,再到五四运动、新文化运动、抗战的留学全记录,从宏观到微观,每一个时代都有类似的忧虑,即使到现在中国改革开放已过了 30 多年,仍有人问:在参考西方现代化之余,该怎样看待自己的文化,以及如何追求社会理想和体验个人价值?这同是当今中国“海归”面临的挑战。(序三:时代的挑战,张翠容,pp. 8-9)“三千年未有的变局”里,掀起三千年未有的留学潮。(自序:三千年未有的留学潮,p. 10)本书正文之前的四个序,都表明了一个观点:将近一百年前,中国近代的留学潮与国家命运深深挂钩。国家为了复兴,送出了留学生;留学生为了强国,回国施展抱负。这些文人们对当代规模更庞大的留学潮抱有相同的期待,期待这一回的留学潮能为中华复兴进一步推波助澜。然而当代留学潮真的如同这些文人所预期的,与近代留学潮情况类似吗?我抱有怀疑。我自身的留学经验给我的感觉是,现在的海归顶多以自身之躯磨练了西方资本主义下的消费主义及个人主义罢了,哪谈得上有什么复兴中华的伟大抱负?留学这课题,从 1970 年代起,已属学术界的人们题材,中外文的有关书籍也不少。但是,这些研究大都从政治和文化入手,且多数高头讲章的学术著作,非一般读者所能接近。留学既是过去广泛渗透到社会各个阶层的教育潮流,现今——甚至可见的将来,仍然是中国社会一种突出的现象,社会大众对这种潮流,自有广泛了解的兴趣和需要。作者全面挖掘、集拢当年留学问题的种种现象,大小不遗,各成专题,真是五花八门,描述生动,读来引人入胜。(序二:以史为镜的留学课题,陈万雄,p. 4)希望我能在这篇研究领域拓展未知的知识。 1840年6月~1842年8月 第一次鸦片战争。 最初去留学的人不但少,而且身份卑微。第一个在美国著名大学毕业的留学生容闳是穷孩子,无力读书,所以到教会学校受教育,与同校两三个孩子一起,自愿跟回国的教师去美国,容闳留学时间是1847-1854年。 1872年,由容闳安排的幼童留学美国计划,得到重臣曾国藩支持,起初还是招不到人数,同一时间,在中国政府开设的同文馆,教外文,也不易招到好出身的学生。 中国留美幼童指中国历史上最... 2018-01-15 13:18 1840年6月~1842年8月 第一次鸦片战争。 最初去留学的人不但少,而且身份卑微。第一个在美国著名大学毕业的留学生容闳是穷孩子,无力读书,所以到教会学校受教育,与同校两三个孩子一起,自愿跟回国的教师去美国,容闳留学时间是1847-1854年。1872年,由容闳安排的幼童留学美国计划,得到重臣曾国藩支持,起初还是招不到人数,同一时间,在中国政府开设的同文馆,教外文,也不易招到好出身的学生。中国留美幼童指中国历史上最早的官派留学生。公元1872年到1875年间,由容闳倡议,在曾国藩、李鸿章的支持下,清政府先后派出四批共一百二十名学生赴美国留学。这批学生出洋时的平均年龄只有十二岁。第一批幼童于公元1872年8月11日由上海出发,跨越太平洋,在美国旧金山登陆。他们乘坐刚刚贯通北美大陆的蒸汽火车,到达美国东北部的新英格兰地区,从此开始了他们长达十五年的留学生涯。幼童们被分配到54户美国家庭(其中康涅狄格州34户,麻萨诸塞州20户)中生活。他们以惊人的速度克服了语言障碍,成为他们就读的各个学校中最优秀的学生。他们群体所取得的优异成绩令美国人惊叹不已,据不完全统计,到1880年,共有50多名幼童进入美国的大学学习。其中22名进入耶鲁大学,8名进入麻省理工学院,3名进入哥伦比亚大学,1名进入哈佛大学。这一群身穿缎袍、拖着长辫的孩子,是中国历史上最早的留学生。他们是大文豪马克·吐温的朋友。他们曾受到美国总统格兰特的接见。他们中有多人在战争中阵亡,其中包括甲午海战中邓世昌的大副。他们中有人成为中国电报业、矿业的开山鼻祖。他们中,出现了铁路工程师詹天佑。他们中,有清华大学最早的校长。他们中有李鸿章和袁世凯的幕僚。他们中,出现了中华民国的第一位总理。他们中有宋美龄的姨父,是他把宋氏姐妹带到美国留学。改变幼童在美国接受西方的教育,过美国式的生活,随着时间的推移,这些幼童不愿穿中式服装,经常是一身美式打扮,甚至不少幼童索性把脑后的长辫子剪掉。一些幼童受美国宗教文化的影响,渐渐地信奉了基督教。幼童学习西方教材,不但学到了许多新的自然科学知识,而且也接触了较多的资产阶级启蒙时期的人文社会科学文化,这使他们渐渐地对学习四书、五经等儒家经典失去了兴趣,对烦琐的封建礼节不大遵守,反而对个人权力、自由、民主之类的东西十分迷恋。他们与美国的女孩子暗暗约会,参加各类体育活动……所有这些新变化都被清政府的保守官僚视为大逆不道,不可容忍,一场围绕留美幼童的中西文化冲突不可避免。幼童召回1881年,原定十五年的幼童留美计划中途夭折。当时,耶鲁大学的22位留学幼童中只有詹天佑和欧阳庚二人顺利完成学业。容揆和谭耀勋抗拒召回,留在美国耶鲁大学完成学业。李恩富和陆永泉则是被召回後,重新回到美国,读完了耶鲁。这样,120名留美幼童,除先期因不守纪律被遣返的9名、执意不归及病故者26名外,其余94人于1881年分三批被遣送回国。这群中国历史上首批官派留美学生回国后即遭到社会的谴责,当时的《申报》写到:国家不惜经费之浩繁,谴诸学徒出洋,孰料出洋之后不知自好,中国第一次出洋并无故家世族,巨商大贾之子弟,其应募而来者类多椎鲁之子,流品殊杂,此等人何足以与言西学,何足以与言水师兵法等事。贡献第一批返回的21名学生均被送入电局学传电报,第二、三批学生由中国当时的新式企业如福州船政局、上海机器局留用23名外,其余50名分赴天津水师、机器、电报、鱼雷局等处当差。这批留美幼童后来分散到政界、军界、实业界、知识界等各个领域;在他们中,有铁路工程师詹天佑、开滦煤矿矿冶工程师吴仰曾、北洋大学校长蔡绍基、清华大学校长唐国安、民初国务总理唐绍仪、清末交通总长梁敦彦,成为中国近代历史上的知名人物。(摘自百度百科) 京师同文馆是清末第一所官办专门学校,由恭亲王于1861年1月(咸丰十年十二月)奏请开办,初以培养外语翻译、洋务人才为目的,以外国人为教习,专门培养外文译员,属总理事务衙门。课程开始时只设英文,后来增设法文、德文、俄文、日文。同治六年又添设算学馆,教授天文、算学。美国传授士总管校务近三十年。该馆附设印书处、翻译处,曾先后编译、出版自然科学及国际法、经济学书籍二十余种。此外还设有化学实验室、博物馆、天文台等。1902年1月(光绪二十七年十二月),并入,改名京师译学馆,并于次年开学,仍为外国语言文字专门学校。 ,是在清末1898年至1911年间的曾用名。作为的“”之一,学校创办于1898年7月3日,是中国近代第一所 ,其成立标志着近代国立高等教育的开端。京师大学堂是当时国家最高学府,最初也是国家最高教育行政机关,行使职能,统管全国教育。《》中提到其办学方针是“,”[2] 。后历经“”、、侵占北京等变故,京师大学堂屡遭摧残,以致停办。1902年,清政府重建京师大学堂,设速成、预备两科,创办于1862年期间的也并入大学堂。同年,京师大学堂仕学馆、师范馆成立,即、、的前身[3] 。1912年,京师大学堂更名为[4] ,旋即冠“国立”,是中国历史上第一所冠名“国立”的大学。1894年甲午战败与日本。1896年官派留日开始。自从留美幼童被急召回国,留学沉寂了20多年,中间只有基督教或商人家庭的子弟零星的游学。1896年开始,却突然爆发成学潮,而且越来越大,十年后,光在日本就已经有8000个中国留学生,不少还是自费的,留日潮之后,是留美潮、留法潮、留苏潮。20世纪上半期变成留学大热的时代,从1896年到1950年代初,有数以十万计的学生去留学。标志大潮兴起的1896年,是中国败于日本、签订割地赔款条约的第二年。此前半个世纪,中国已经三次败于英、法;这是第四次战败,而且是败于新兴的日本,中国知识分子为之震动,摇落了洋务运动已为中国找到富强出路的幻想。 南洋公学为1896年(光绪22年)创建于上海,与北洋大学堂同为中国近代历史上中国人自己最早创办的大学。“南洋”,泛指华东沿海一带。清末民初,称江苏、浙江、福建、广东等沿海各省为“南洋”,称江苏以北沿海各省为“北洋”。1956年决定,起源、根植并辉煌于上海“南洋公学”的主体内迁。期间,艰苦的西安校区建设工作使得很多教授返沪。1959年7月31日,经批准,分别成立和。 南洋公学由盛宣怀奏请创办于1896年12月,教学内容以中国经史为主,严禁学生集会、议政,极力钳制学生思想,甚至连改良派的《新民丛报》也在禁读之列,学生对这种奴隶式教育素怀不满。尤其是五班教习郭镇瀛,不学无术,思想又特别反动,专以欺压学生为能事,向来为学生所不满。1902年11月14日下午,郭镇瀛去五班上国文课,发现座椅上有一个空墨水瓶,认为是学生故意同他过不去,便大发雷霆,责骂学生不敬师长。由于查不出事情到底是哪位同学所为,郭镇瀛便妄加猜想,把事情定在伍正钧等三名学生头上。事后,郭镇瀛便呈请校方开除三名学生,又以“匿不告”罪名要求给五班学生集体记过处分。消息公布,五班全体学生不服,找到学堂总办汪凤藻辩护,要求辞退郭镇瀛,收回开除、记过的成令。汪凤藻非但不允,反以五班学生“聚众开会,倡行革命”罪名将全班学生开除。汪凤藻的这一举措,引起全校学生公愤。各班学生群起抗议,即行罢课,200余名学生一齐去见汪凤藻。学生代表与汪凤藻反复论辩数小时,请求不要将五班学生全体开除,并以“全班去留争之”。汪凤藻恼羞成怒,坚持不允,还宣布:“五班已经开除,非诸生所能干预,(他班学生)愿去者听!”闻听此言,学生愤怒异常:“愚等奴隶教育,凡为国民,谁能堪之?我辈居此何为者?”于是南洋公学学生纷纷宣布退学,以示抗议。蔡元培十分同情学生,不愿意他们学无所成,就各奔东西。他向公学当局据理力争,要求考虑学生的合理要求,但未能奏效。他便愤然辞职,率领退学学生离开了学校。这次学潮,最终统计的退学学生名单,计有145人。南洋公学学生集体退学后,在《苏报》上列名发表《南洋公学退学意见书》,公开控诉反动的守旧教育制度。以南洋公学学潮为起点,东南各省学生退学、罢课、集会风起云涌,被称为“学界风潮”或“学界革命”。为解决退学学生的学习问题,蔡元培积极奔走。他联络中国教育会的几位负责人,请求同意收容退学学生。11月19日,中国教育会与退学学生集议张园,议决成立爱国学社。11月下旬,爱国学社在南京路泥城桥福源里正式成立,由蔡元培担任总理,吴敬恒为学监,黄炎培、蒋智由、蒋维乔、章太炎等任教员。各地退学学生纷纷来到爱国学社继续学习。1903年7月,爱国学社因受《苏报》案牵连被迫解散,部分学生转入震旦学院。南洋公学退学风潮与当时如火如荼的爱国运动交相辉映,并为将爱国运动推向反清革命运动起到了很好的宣传。1905年中国废除科举,断了传统读书人的出身之途,同时又请日本博士来教新科进士法律、政治、外国史地知识,以留日学生做助教及翻译,同一年,清廷举行留学生考试。有些非出名门大学的留学生应考而喝个,获的进士或举人身份。留学生考试被戏称为考洋进士。 五四运动是由于中国巴黎外交失败而产生的,1919年5月4日发生在的一场以学生为主,广大群众、市民、工商人士等中下阶层共同参与的,通过、请愿、、暴力对抗政府等多种形式进行的爱国运动,是中国人民彻底的反对、的爱国运动,又称“五四风雷”。 1930年代,政府开始限制留学,官费留学名额极少,而且学生在中国的大学毕业了,才能申请。 由于各退款款动机、经济实力不尽相同,所有退款的用途和成效也有差别。英法为主的欧洲列强当时深受战争阴霾困扰,从中国获得实实在在的经济利益,显然比控制中国未来人才更为迫切,结果只有美国甘心投入投入全数退款来建立影响力。 在军阀混战,各种经费都挪为军费的状况下,中国教育界很重视这巨额而稳定的钱财,这笔巨款持续影响中国留学三十年,由两国的人员监察互相防范,比政府公费还稳定,对留学生安心求学确实起过作用。 2017-12-08 09:04 由于各退款款动机、经济实力不尽相同,所有退款的用途和成效也有差别。英法为主的欧洲列强当时深受战争阴霾困扰,从中国获得实实在在的经济利益,显然比控制中国未来人才更为迫切,结果只有美国甘心投入投入全数退款来建立影响力。在军阀混战,各种经费都挪为军费的状况下,中国教育界很重视这巨额而稳定的钱财,这笔巨款持续影响中国留学三十年,由两国的人员监察互相防范,比政府公费还稳定,对留学生安心求学确实起过作用。 免责申明:

本站仅提供学习的平台,所有资料均来自于网络,版权归原创者所有!本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请联系我们,我们将尽快予以处理。

|