分类导航 / Navigation

|

商品详情

注意:链接有问题的书请登录邮箱查收!!!

即时起网站不再提供充点下载服务,点数没有使用完的顾客需要什么书请直接联系客服!! 此书为PDF电子版,不是纸书,付款后自动发货,弹出百度云盘下载地址和密码,自己下载即可!阅读后如感兴趣,可以去书店购买相应的纸质书籍,下载24小时内请删除!本站展示只是部分图书,如需别的电子书请联系客服! 购买时请填写真实邮箱。邮箱请填写正确并请填写常用邮箱! 电子书购买后不予退款。 切记,付款完成后不要关闭网页,等自动返回。如遇链接失效或密码错误,请于24小时内登录购买时留下的邮箱查收文件。 成功付款,但没有弹出下载地址请联系客服处理。不主动联系客服产生的损失请自负。 即日起网站开通VIP会员,VIP会员直接购买打八折,VIP会员购书流程: 1.注册本站会员 2.登录网站,进入会员中心,点击左边导航“在线充值”,选中“购买VIP会员”,再点充值并付款,完成VIP会员购买。 (链接地址为:http://www.fou001.com/e/member/buygroup/) 3.确认选购的电子书,点立即购买,填写收货人信息,填入优惠码:ODAE4VYFG5UJJDXQWDHH 4.下一步,付款,完成购买

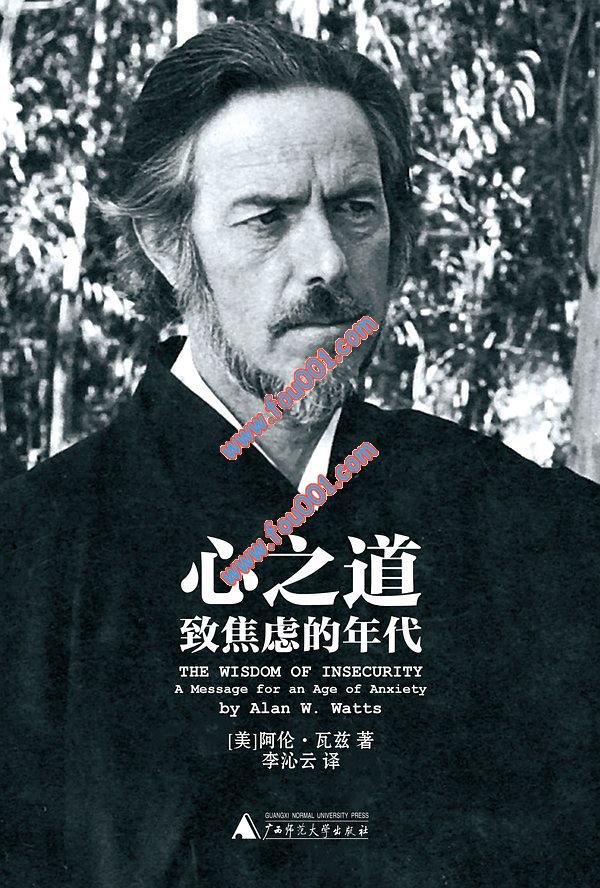

书名:心之道

副标题:致焦虑的年代 作者:[美] 阿伦·瓦兹 出版社:广西师范大学出版社 ISBN:9787549561650 出版时间:2015 页数:224 定价:29.80 内容简介: 《心之道》是一本关于东方哲学的著作,也是一剂关于现代人焦虑问题的良药。阿伦·瓦兹针对现代人面对的危机,即一个人如何生活在一个他永远不能从中获得安全感的世界,从东方禅学思想的角度提供了一个可能的解答。他指出这个问题本身包含着它的解答——人们恰恰应该接受生活中充满痛苦与不安全 感的事实,而不应该拒绝和逃避它们。为了有一个充实的人生,人们应该拥抱现在,活在当下。 “任何需要修正生活进程的人都可以从这本书里获益。” ——狄巴克•乔布拉(迈克尔•杰克逊人生导师/克林顿最赞赏的身心灵大师) 阿伦•瓦兹是“迷幻一代”最值得尊敬、最深思熟虑的大师。 ——美国《时代》周刊 阅读阿伦•瓦兹对我们是一种挑战,它让我们探索一种思考的全新道路,启发我们去过一种更加充实满足的生活。瓦兹的遗产存在于《心之道》之中。这本书充分展示了他锐利的智慧、敏捷的机智、迷人的优雅。对那些于我们... 《心之道》是一本关于东方哲学的著作,也是一剂关于现代人焦虑问题的良药。阿伦·瓦兹针对现代人面对的危机,即一个人如何生活在一个他永远不能从中获得安全感的世界,从东方禅学思想的角度提供了一个可能的解答。他指出这个问题本身包含着它的解答——人们恰恰应该接受生活中充满痛苦与不安全 感的事实,而不应该拒绝和逃避它们。为了有一个充实的人生,人们应该拥抱现在,活在当下。 “任何需要修正生活进程的人都可以从这本书里获益。” ——狄巴克•乔布拉(迈克尔•杰克逊人生导师/克林顿最赞赏的身心灵大师) 阿伦•瓦兹是“迷幻一代”最值得尊敬、最深思熟虑的大师。 ——美国《时代》周刊 阅读阿伦•瓦兹对我们是一种挑战,它让我们探索一种思考的全新道路,启发我们去过一种更加充实满足的生活。瓦兹的遗产存在于《心之道》之中。这本书充分展示了他锐利的智慧、敏捷的机智、迷人的优雅。对那些于我们所有人来说都至关重要的永恒问题,它清晰而又智慧的处理方式是无与伦比的——《心之道》是一本重要的书。 ——葛瑞格•摩顿森(《三杯茶》作者) 瓦兹也许是为西方阐释东方行为准则的当代阐释者中最重要的一位,他有一种罕见的天赋,能“优雅地书写那些不可书写之物”。 ——《洛杉矶时报》 《心之道》并不是要让我们去逃避,而是让我们能在碰巧身处之地继续——继续生活下去,而不去想象推动世界,乃至下一个时刻运行的负担是我们的。它不是一种虚无主义的哲学,而是一种基于现状的哲学——我们应该活在当下,应该坦率地认识到,我们存在于一个破碎的波峰处。 ——菲利普・韦尔赖特(《艺术与文学》) 这本书完全逆转了所有关于人类现状的一般思路。这个世界的危机状况迫使我们面对这样一个问题:一个人如何生活在一个,许多人都被剥夺了宗教信仰的安慰,他永远不能从中获得安全感的世界?作者指出这个问题本身包含着它的解答——最高的幸福,精神洞察与确信都只能在这样一种认识中被找到,即无常和不安全感是生活中不可避免、不可分割的一部分。由简单而明晰的方式写就,这本书是一部及时的作品。 ——(伦敦)《书籍交换》 阿伦• 瓦兹(1915—1973),美国神学博士,禅宗信徒,对印度与中国的哲学宗教有精深的了解。他的思想受到铃木大拙的影响,同时又不局限于东西方宗教和哲学的某一领域,这也让瓦兹赢得了“二十世纪最具原创性、最‘离经叛道’哲学家之一”的头衔。 瓦兹生前出版有二十多部有关宗教 哲学和心理学的著作,在美国几乎每一部都是畅销书,并被以多种语言在全球翻译出版,其中包括他最著名的作品《禅道》。作为一个狂热的演讲者,瓦兹在二十世纪六十年代定期出现在广播节目中,并主持了热门的系列电视节目《东方智慧与现代生活》。他在美国的影响力甚至超过了吉杜• 克里希那穆提。在1959 年出版的《垮掉禅、方形禅与禅》中,瓦兹为美国“垮掉一代”的禅修实践命了名。他与美国著名生态诗人加里• 斯奈德之间也有深厚的友谊,为美国环境保护运动的兴起提供了哲学上的助力。 第一章 焦虑的年代 你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚地表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失望,因为水是不会在桶内流动的。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。对生活和对上帝而言,也是如此。 第二章 痛苦与时间 · · · · · · 第一章 焦虑的年代 你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚地表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失望,因为水是不会在桶内流动的。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。对生活和对上帝而言,也是如此。 第二章 痛苦与时间 这就是人类的困境:意识的每一次增强都需要付出代价。不对痛苦更敏感,我们就无法对快乐变得更敏感。记住过去可以使我们为未来做出计划,但是为快乐做计划的能力却被担忧痛苦和恐惧未知的“能力”给抵消了。 第三章 生活的大流 明天以及有关明天的计划有可能一点也没有意义,除非你充分地与当下的现实接触,因为你生活在当下而且只生活在当下。除了当下的现实,并不存在着其他的现实,因此,即使一个人可以永生,为了将来而活也意味着永远地与生活失之交臂。 第四章 身体的智慧 试图取悦大脑就像是想要通过耳朵来饮水一样。于是,他们就更加不可能享有真正的快乐,对生活中最强烈和最微妙,而事实上也极其普通和简单的那些欢乐,变得迟钝、麻木。 第五章 关于觉察 为了了解音乐,你得听音乐。可是只要你开始想着“我正在听音乐”,你就已不在听音乐。想要弄明白欢乐或恐惧,你一定要全心全意地感知它。一旦你开始给它们命名并且说“我很快乐”或“我害怕”,你就没有在觉察它们。 第六章 神奇的一刻 意识到不可能从痛苦中逃离之后,心就会对它做出让步、吸收它,并且只对痛苦有清晰的感觉,而不会感到有任何的“我”在感受痛苦或反抗痛苦。在这种情况下,心是在以它体验快乐的完整、自然而然的方式在体验痛苦。痛苦是这个当下时刻的性质,而我仅仅能活在这一刻。 第七章 人生的变革 舞蹈的含义和目的就是舞蹈本身,跟音乐一样,它是通过进行过程中的每一刻来实现的。你弹奏一支奏鸣曲,并不是为了到达最后一个和弦;假如事物的意义仅仅在于终结之处,那么作曲家只要创造终曲乐章就行了。 第八章 创新的道德 每个人都有爱,可是只有当他心悦诚服地接受了“爱自己”的不可能性和必然会导致的挫败感,他的爱才能够流露出来。这个信念是不会经由谴责、通过痛恨自己、通过说“自我之爱”的坏话而建立的,它的形成只能通过觉察到这一点:我们并没有一个可供被爱的自我。 第九章 回顾宗教 开放的心懂得,曾被最详尽地探究过的领地实际上也没有完全被了解,只不过是千万次地被测量过和做上记号。我们测量和标记的到底是什么?这个引人入胜的谜团最终势必会通过捉弄我们而使我们离开原有的思维,直到心忘了再去兜着圈子追究它自己的运作过程,直到心变得能够觉察到,在这一时刻,存在就是不折不扣的奇迹。 · · · · · · 阿黄赠书;翻完了,一星给翻译。最后落脚点和八十年代的热泪盈眶差不多,大概八十年代人们也是这么读海德格的 如何救赎自我?根本没有这种说法,因为‘自我’是没有的。如何“爱自己”?这作法本身就是徒劳。啊,简直感人肺腑。尽管看上去是被朋友圈传播烂了的“活在当下”,但是非常详细地给读者一种对生活的新的阐述方式。若是结合存在主义与消费社会等内容一块儿看,感触会更深。 虽然没有特别详细深入,但也把该说的都说到点上,在于“我”的分裂,才是世界复杂的开始 半个世纪前的书,现在读来也是一点不过时。在一个物欲横流的时代,如何直面内心的焦虑? 对西方群体介绍禅宗,善哉善哉。至于见解和认识层次也就那样吧,查不多还在头上按头的阶段。 这是一本出版于68年前的现象级图书,伟大的作品现在读起来也不过时,作者将东西方宗教和哲学融合,来解释所有的不安和焦虑都来源于我们分裂的内心。读完后我似懂非懂,放回书架,过几年再拿出来重读。书都可以分成两类:一类是有待重读的,一类是读完就可以直接扔掉的。 以为是从现代出发,批判科技。结果不是,结合宗教科技人文科学,谈的是心如何保持一种和谐的状态。语录有一定感触,唯心的东西很玄妙。 科技和宗教有共同的地方。万事万物都有联系。 如题。为什么这么说呢?过去一年,当我在书房里上网消磨时光时,我的爱人李沁云在书房另一头翻译这本书;当我判学生论文生着闲气时,李沁云在书房另一头翻译这本书;当我不耐烦地陪孩子玩时,李沁云在书房另一头翻译这本书。 有时她也会和我讨论翻译中遇到的问题,有些是关于... 最近在读美国作家卢克•莱因哈特的《骰子人生》。故事里的主角是一位心理医生,每天都要与各式各样的心理障碍者打交道。表面上,他是位工作受人尊敬、对待家人诚实可靠的好男人,可渐渐地,他开始厌倦这样的生活。他决定打破自己的生活方式,一个偶然的机会让他决定以“骰... 作为瓦兹畅销不衰的经典作品之一,初版于1951年的《心之道》在北美亚马逊上至今依然位列“现代哲学”类销量榜榜首。译者李沁云现为纽约大学东亚系讲师,同样也是一位禅修者。她在译者序言中说,《心之道》不但是解决不安全感和焦虑问题的终点,更是读者可以借其理路而继续探索... 阿伦·瓦兹所说的,翻译成《金刚经》里的一句话,中国人可能更熟悉:过去心不可得,现在心不可得,未来心不可得。 过去心不可得——你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。 现在心不可得——为了了解音乐,你得听... 写书评的时候看到“世界这么大,我想去看看”这则很火的百度头条。有人支持,也有人反对。反对理由无外乎人生在世有太多的责任要担,有太多的“债”要还。也有某日报把矛头对准了“环游世界”,反问:难道人生除了上班下班上课下课买房买车结婚生子,就只剩下旅行了吗?继而探... 神学大师的《心之道》 这本书出版在1951年,到现在已经有六十多年了。 这本书的作者瓦兹,对于我们来说并不熟悉,瓦兹是一位美国的神学博士,也是一位作家,而且是畅销书作家,他的几乎每一本手,都很畅销。出生1915年,今年正好一百年了,他还是那个时代有名的演说家... 上个世界有个动物试验,好像是指使受试老鼠打吗啡之类的兴奋剂,让它在一个轮子上跑。跑的越多,兴趣剂也打的越多。可怜的小运动在轮子上跑,开始还知道吃饭,后来太快乐了,不断地断,跑到力遏而亡。 是不是想起了工作中的你我?其实我们看起来可能更惨,为了赚更多的钱,在疯... 壮士,干了这碗鸡汤上路!离开地狱的路在地狱的中央。 荔枝软文已无法满足我们,来一碗神学博士煨的高端鸡汤,纯正鲜美高下立判。 阿伦·瓦兹的这本小书共九章,下面是读书笔记,没啥新意地理了下章节大意,轻喷。 【一】焦虑的年代 1、科学与宗教的冲突并未解除 科学虽不... 人的焦虑,多半是来自于过去已发生的事情和未来要发生的事情。而过于已经发生过的事情,你根本无力改变,忧虑再多,也是徒劳;而一味地为未来焦虑,即使一个人可以永生,为了将来而活也意味着永远地与生活失之交臂。 而人的愤怒,多半是由于脑中根据过去已有的经验所推测出的或... 阿伦•瓦兹对我们而言显得陌生,相对笛卡尔更显得陌生。他100周岁的时候,《心之道》中译本终于面世,当然,他远没有活到这一天。“初版于1951年的《心之道》在北美亚马逊上至今依然位列“现代哲学”类销量榜榜首”。一方面说明这种解决方式依然热销,另一方面也说明这种解决... 但只要你试图去抓住生活,你就无法理解生活及其神秘之处。实际上,你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚地表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失望,因为水是不会在桶内流动的。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。对生活和对上帝而言,也是如此。 2017-10-02 22:01 4人喜欢 但只要你试图去抓住生活,你就无法理解生活及其神秘之处。实际上,你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚地表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失望,因为水是不会在桶内流动的。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。对生活和对上帝而言,也是如此。 视觉和听觉刺激无休止的“轰炸”成为了日常生活的常态。现代人产生幸福感的心理机制过分依赖于大脑、依赖于对感官的剥削,而会形成一个恶性循环,这是现代人拿来对抗生命中难以消解的不安全感和焦虑感的办法。这种做法无异于饮鸩止渴,因为它的解决方法是制造出更多的欲望,而这将会导致不可逆的感官的钝化以及大脑的疲累。 对过去的回忆是当下体验的一部分。当你清楚地认识到记忆是当下体验的一种形式,你会... 2015-08-20 10:22 1人喜欢 代译序 by 沁云视觉和听觉刺激无休止的“轰炸”成为了日常生活的常态。现代人产生幸福感的心理机制过分依赖于大脑、依赖于对感官的剥削,而会形成一个恶性循环,这是现代人拿来对抗生命中难以消解的不安全感和焦虑感的办法。这种做法无异于饮鸩止渴,因为它的解决方法是制造出更多的欲望,而这将会导致不可逆的感官的钝化以及大脑的疲累。对过去的回忆是当下体验的一部分。当你清楚地认识到记忆是当下体验的一种形式,你会明显地看到,试图把你自己跟这个经验分开是不可能的……忘掉此刻或只拥有此刻、是对当下时刻的觉察,这正是对那一时刻最完美的拥有。当下的一刻即是生命的全部。心在当下。应无所住,而生其心。——《金刚经》“住”的含义是攀援,或者说固执、执着。当我们因为对过去的记忆而苦恼时,就是“有所住”的状态,心并不在当下。心在当下是实现“默照”的前提。“无心”是正道。一旦放弃了用我们的妄心去分别世相和制造烦恼,我们就能意识到“我”的虚妄,烦恼也就随之消失了。莫向外求。摆脱符号的束缚,证悟无我之空性。导读 by 乔布拉不安全感是心灵的疾病,同时也是通往一个不可见的现实的一道打开的门,这个现实则是能够找到恐惧和焦虑的疗愈方法的唯一地方。在“此时此地 之中,存在着全部的宇宙经验。持久的幸福,只能通过放弃自我来获得,这个自我不过是一种纯粹的幻觉。对信仰的衰落,曾经有两种相反的反应:一种对于抛掉就有的桎梏感到如释重负,另一种则担忧理性和清明的心智会让位给混乱。瓦兹提出:信仰是在审慎的怀疑和省察的过程中消失的。欢乐不可能治愈痛苦。你不能希冀、祈祷、乞求、强迫自己觉醒,也不能通过冥想环形你自己。甚至连觉察到你自己是睡着的都足够难了。前言:反向努力律(逆向定律):当你试图浮在水面上,你会沉下去;当你想要沉下去的时候,你反倒会漂起来。当你屏住呼吸,你便丢掉了呼吸 ——谁想要拯救自己的灵魂,谁就会失去它。老子:要认识真理,一个人就必须摆脱知识,没有什么比”空“(emptiness)更有力量和更具创造性。不安全感是对安全感的追求导致的,救赎和理智存在于最激进的认知和接受当中:我们没有办法拯救我们自己。第一章 焦虑的年代你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚地表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失,因为水是不会在桶内流动的。那些极富才华的人们,在试图将生命之水放进整洁、恒定的包裹里这种不可能且无关紧要的任务上,耗尽了他们的智慧。一方面,人们会有一种焦虑,担心自己也许错过了什么,因此他的头脑不安而贪婪地在一项和另一项欢愉之间穿梭,却在哪一个之中都无法获得休息和男足。另一方面,总是不得不追求那个在一个永不会到来的明天里、在一个一切都必定分崩离析的世界里或许能实现的美好未来,在这个过程中带来的挫败感使人们产生了一种”这究竟有什么用 的疑问和情绪。因此我们的年代是一个充满沮丧、焦虑、烦乱以及”兴奋剂“成瘾的年代。我们必须在可能的时候想办法抓住我们所能抓住的,并在心里压抑我们的这种看法——整件事情都是徒劳无意义的。我们称之为”兴奋剂“的使我们的高生活标准,一种剧烈而复杂的感官刺激,它使得我们的感官逐渐变得不那么灵敏,并因而需要更多强烈的刺激。我们渴求着使注意力分散的消遣——由景观、声音、兴奋感和刺激构成的”万花筒“,在这里“万花筒”里,必须在尽可能段的时间内塞进尽可能多的内容。为了保持这一”标准“,我们大多数人愿意忍受我们的生活,它在很大程度上是由两件事情构成的:从事枯燥无味的工作以赚取收入,以及经由间歇的狂热而昂贵的物质享受来寻求沉闷中的解脱。 ——如同加缪的虚无主义,笔者进一步添加了后半句来呼应“反向努力律”。对此观点,我可以说是不太理解。这难道不自称矛盾?当一个人会渴望一件事物的时候,他往往得不到此事物,这个道理我倒是明白的。唯独此处不大理解。是不是只有在首先认同了生活没有一个提前预设的意义时,才能突破一切固有偏见而达到生命的意义么?我不这么认为,既然认同生活毫无意义,我们的... 2015-08-07 20:04 1人喜欢 只有当我们认识到生活是没有目的的,我们才能发现生活的意义——如同加缪的虚无主义,笔者进一步添加了后半句来呼应“反向努力律”。对此观点,我可以说是不太理解。这难道不自称矛盾?当一个人会渴望一件事物的时候,他往往得不到此事物,这个道理我倒是明白的。唯独此处不大理解。是不是只有在首先认同了生活没有一个提前预设的意义时,才能突破一切固有偏见而达到生命的意义么?我不这么认为,既然认同生活毫无意义,我们的出现只是出生前与死亡后两段无尽的黑暗的昙花一现的话,那所谓的成功学,自我救赎类书籍便显得毫无意义。与我平时所受到的教育和一直以来周围人对我的暗示有所不同:( 若生活本无意义,那么我出国又是为了什么?仅仅是另外一种体验,以及更宽阔的视野么?那么笔者在本书中努力探究的又是什么呢?哎呀,看书看得我头好大。 视觉和听觉刺激无休止的“轰炸”成为了日常生活的常态。现代人产生幸福感的心理机制过分依赖于大脑、依赖于对感官的剥削,而会形成一个恶性循环,这是现代人拿来对抗生命中难以消解的不安全感和焦虑感的办法。这种做法无异于饮鸩止渴,因为它的解决方法是制造出更多的欲望,而这将会导致不可逆的感官的钝化以及大脑的疲累。 对过去的回忆是当下体验的一部分。当你清楚地认识到记忆是当下体验的一种形式,你会... 2015-08-20 10:22 1人喜欢 代译序 by 沁云视觉和听觉刺激无休止的“轰炸”成为了日常生活的常态。现代人产生幸福感的心理机制过分依赖于大脑、依赖于对感官的剥削,而会形成一个恶性循环,这是现代人拿来对抗生命中难以消解的不安全感和焦虑感的办法。这种做法无异于饮鸩止渴,因为它的解决方法是制造出更多的欲望,而这将会导致不可逆的感官的钝化以及大脑的疲累。对过去的回忆是当下体验的一部分。当你清楚地认识到记忆是当下体验的一种形式,你会明显地看到,试图把你自己跟这个经验分开是不可能的……忘掉此刻或只拥有此刻、是对当下时刻的觉察,这正是对那一时刻最完美的拥有。当下的一刻即是生命的全部。心在当下。应无所住,而生其心。——《金刚经》“住”的含义是攀援,或者说固执、执着。当我们因为对过去的记忆而苦恼时,就是“有所住”的状态,心并不在当下。心在当下是实现“默照”的前提。“无心”是正道。一旦放弃了用我们的妄心去分别世相和制造烦恼,我们就能意识到“我”的虚妄,烦恼也就随之消失了。莫向外求。摆脱符号的束缚,证悟无我之空性。导读 by 乔布拉不安全感是心灵的疾病,同时也是通往一个不可见的现实的一道打开的门,这个现实则是能够找到恐惧和焦虑的疗愈方法的唯一地方。在“此时此地 之中,存在着全部的宇宙经验。持久的幸福,只能通过放弃自我来获得,这个自我不过是一种纯粹的幻觉。对信仰的衰落,曾经有两种相反的反应:一种对于抛掉就有的桎梏感到如释重负,另一种则担忧理性和清明的心智会让位给混乱。瓦兹提出:信仰是在审慎的怀疑和省察的过程中消失的。欢乐不可能治愈痛苦。你不能希冀、祈祷、乞求、强迫自己觉醒,也不能通过冥想环形你自己。甚至连觉察到你自己是睡着的都足够难了。前言:反向努力律(逆向定律):当你试图浮在水面上,你会沉下去;当你想要沉下去的时候,你反倒会漂起来。当你屏住呼吸,你便丢掉了呼吸 ——谁想要拯救自己的灵魂,谁就会失去它。老子:要认识真理,一个人就必须摆脱知识,没有什么比”空“(emptiness)更有力量和更具创造性。不安全感是对安全感的追求导致的,救赎和理智存在于最激进的认知和接受当中:我们没有办法拯救我们自己。第一章 焦虑的年代你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走。要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚地表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失,因为水是不会在桶内流动的。那些极富才华的人们,在试图将生命之水放进整洁、恒定的包裹里这种不可能且无关紧要的任务上,耗尽了他们的智慧。一方面,人们会有一种焦虑,担心自己也许错过了什么,因此他的头脑不安而贪婪地在一项和另一项欢愉之间穿梭,却在哪一个之中都无法获得休息和男足。另一方面,总是不得不追求那个在一个永不会到来的明天里、在一个一切都必定分崩离析的世界里或许能实现的美好未来,在这个过程中带来的挫败感使人们产生了一种”这究竟有什么用 的疑问和情绪。因此我们的年代是一个充满沮丧、焦虑、烦乱以及”兴奋剂“成瘾的年代。我们必须在可能的时候想办法抓住我们所能抓住的,并在心里压抑我们的这种看法——整件事情都是徒劳无意义的。我们称之为”兴奋剂“的使我们的高生活标准,一种剧烈而复杂的感官刺激,它使得我们的感官逐渐变得不那么灵敏,并因而需要更多强烈的刺激。我们渴求着使注意力分散的消遣——由景观、声音、兴奋感和刺激构成的”万花筒“,在这里“万花筒”里,必须在尽可能段的时间内塞进尽可能多的内容。为了保持这一”标准“,我们大多数人愿意忍受我们的生活,它在很大程度上是由两件事情构成的:从事枯燥无味的工作以赚取收入,以及经由间歇的狂热而昂贵的物质享受来寻求沉闷中的解脱。 第一章 焦虑的年代 你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚的表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失望,因为水是不会在桶内流动的。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。对生活和对上帝而言,也是如此。 当“好时光”到来时,若看不到更多的好日子到来的希望,我们就很难去尽情享受它。假使快乐总是依赖于一些我们期待将来会发生的事情,我们就是在... 2018-08-21 20:33 第一章 焦虑的年代你无法抓牢生活,就像你不能将一条河放在桶里带走要是你试图将流动的水抓住并放入一只桶内,这只能清楚的表明你并不懂得流水的性质而且你将永远失望,因为水是不会在桶内流动的。想“拥有”流水,你必须放手让它走、让它奔流起来。对生活和对上帝而言,也是如此。当“好时光”到来时,若看不到更多的好日子到来的希望,我们就很难去尽情享受它。假使快乐总是依赖于一些我们期待将来会发生的事情,我们就是在追逐一缕永远都抓不住的鬼火,直到未来以及我们自身都消失在死亡的深渊里。在同样的反向努力率(心理学规律,主动追求的目标反而无法达到)的作用下,我们只有经由对有限性的最完全的接受,才能发现“无限”和“绝对”,而竭力想从这个有限和相对的世界中逃脱反倒是没有用的。尽管看起来充满矛盾,但同样的,只有当我们认识到生活是没有目的的,我们才能发现生活的意义;只有当深信我们对于宇宙一无所知,我们才能了解“宇宙的秘密”。……我们其实只能相信已经为我们所知、所预想和所想象的事物。但是这个秘密位于一切想象之上。我们只需要把我们头脑里的眼睛睁得大大的,然后“真相终于大白”。第二章 痛苦与时间这就是人类的困境:意识的每一次增强都需要付出代价。不对痛苦更敏感,我们就无法对快乐变得更敏感。记住过去可以使我们为未来做出计划,但是胃快乐做计划的能力却被担忧痛苦和恐惧未知的“能力”给抵消了。如果记住过去和预期未来只不过是使我们无法充分的活在当下,那这种能力就对我们没有什么用处。第三章 生活的大流明天以及有关明天的计划有可能一点意义也没有,除非你充分的于当下而且只生活在当下除了当下的现实,并不存在其他的现实,因此,即使一个人可以永生,为了将来而活也意味着永远的与生活失之交臂。以多多少少有点类似的方式,思维、观念和文字都是代表着真实事物的“钱币”。他们并非那些事物,而且尽管它们代表了那些事物,但在很多方面,它们和那些事物一点也不一致。跟钱与财富的关系一样,思维与事物的关系也是这样的:观念和文字都或多或少是固定的,而真实的事物却始终在变化。释义就是隔离,将一些形式的复合体从生活流中分离出来,并且说“这就是我”。当人可以命名自己并给他自身提供释义的时候,他就感觉自己拥有了身份。因此就像文字是不会变动的一样,相对于真实、流动的自然世界,他开始感觉自己是独立、静止不变的。一旦人开始感到自己是独立的,他和自然之间的冲突就开始了。文字和度量单位并不能实现生活,它们仅仅象征了它。在为了这样或那样的目的而以这样或那样的方式来象征宇宙的过程中,我们似乎丢掉了生活本身真实的欢乐以及意义。所有各种各样的对宇宙的解释都有着隐蔽的动机,它们更关心未来,而非当下。宗教想确保一个超越死亡的未来,而科学想对死亡到来的生活做出担保,并想延缓死亡。第四章 身体的智慧试图取悦大脑就像是要通过耳朵来饮水一样。于是,他们就更加不可能享受真正的快乐,对生活中最强烈和最微妙,而事实上也极其普通和简单的那些快乐,变得迟钝、麻木。微妙一直被教导着要忽视、看轻和违背我们自己的身体,而把所有的信心都赋予我们的大脑。假如运转方式得当,大脑就是“本能智慧”的最高形式。有自我意识的大脑,跟有自我意识的心一样,是紊乱的,它在“我”与我的经验相分离的尖锐感受中显示和表明自己。只有当意识在做着它本应做的事——不“翻腾”或“旋转”着想要从当下的经验中出离,而是不费力气的觉察着当下——大脑才能够承受它正确的职责。第五章 关于觉察为了了解音乐,你得听音乐。可是只要你开始想着“我正在听音乐”,你就已不在听音乐。想要弄明白欢乐或恐惧,你一定要全心全意感知它。一旦你开始给他们命名并且说“我很快乐”或“我害怕”,你就没有在觉察它们。觉察到生活,在经验发生的当下时刻觉察到它而不对它产生任何判断或想法。换句话说,你必须得实事求是的看待和感受你正在经验的事物,而不是以它被命名的方式来看待和感受它。事情的愚蠢之处在于,当这些发生——成为当下——的时候,我们转圈、忙乱、翻腾、躁动,努力的想要将“我”置于经验之外。我们假装自己是变形虫,通过把自己分裂成两半和把自己隔离于生活来保护自己。理智、完整性和一体性都存在于这个认识中:我们不是分裂的,人跟他的当下经验是一体的,我们不可能找得到一个独立的“我”或一颗单独的心。第六章 神奇的一刻意识到不可能从痛苦中逃离之后,心就会对它做出让步,吸收它,并且只对痛苦有清晰的感觉,而不会感到有任何的“我”在感受痛苦或反抗痛苦。在这种情况下,心事在以它体验快乐的完整、自然而然的方式在体验痛苦。痛苦是这个当下时刻的性质,而我仅仅能活在这一刻。有时候,当反抗停止的时候,痛苦便消失了,或减弱为一种可以轻松的承受的痛苦。也有时候痛苦会依然持续,可是反抗不存在的以后,出现来了一种难以描述的、不熟悉的感受痛苦的方式。痛苦不再是成问题的。我感觉得到它,但我没有想要赶走它的冲动,因为我已经发现痛苦和为逃避痛苦所做的努力是同一种东西。想要摆脱痛苦就是痛苦本身;摆脱痛苦的努力并不是跟痛苦不同的一个“我”所做出的“反应”。当你发现了这点,逃离的欲望便会“并入”痛苦本身,而后消失。当你真正明白你就是疼痛,痛觉就不再是一种行为动机,因为不存在什么需要被拿开的东西。至此,在真实的意义上,疼痛变得无足轻重,你感觉到疼痛——而已。如果我们只打算对与我们已知的东西相一致的那些发现保持开放,那我们还不如把自己封闭起来。只有当人处在能够觉察的状态下,上述的种种工具,以及语言工具和思维工具,才能够对人起到真正的作用。能够觉察的状态指的是,没有在过去和未来的环境中迷失,而又与所经历的那一个时间点有最近距离的接触,那一点就是当下的这一刻;在这里,现实能够被单独的发现。第七章 人生的变革舞蹈的含义和目的就是舞蹈本身,跟音乐一样,它是通过进行过程中的每一刻来实现的。你弹奏一支奏鸣曲并不是为了到达最后一个和弦;假如事物的意义仅仅在于终结之处,那么作曲家只要创作终曲乐章就行了。物质层面的现实是,我的身体只相对于宇宙而存在,而且事实上,我就像树叶依附于一棵树那样依赖宇宙。我感到孤立只是由于,我在自己内部是分裂的,因为我试图把自己和自己的感觉和知觉分割开来。因而我感觉到知觉到的东西似乎都外在于我。不过觉察到这种分裂的非现实性的时候,宇宙便不再显得外在于我了。在西方传统里所知道的那种思辨哲学,几乎彻头彻尾的象征了分裂的心,象征了人试图站在自己和自身经验的外部来描述和定义它们。跟分裂的心所企图做到的其他一切事情一样,这也是一个恶性循环。第八章 创新的道德每个人都有爱,可是只有当他心悦诚服地接受了“爱自己”的不可能性和必然会由其导致的挫败感,他的爱才能够流露出来。这个信念是不会经由谴责、通过痛恨自己、通过说“自我之爱”的坏话而建立的,它的形成只能通过觉察到这一点:我们并没有一个可供被爱的自我。一颗单一并坦诚的心对善良,对为了按规章生活而与其他人产生关系是不感兴趣的在另一方面,它对自由,对为了证明它的独立性而人性的做事也没有什么兴趣。它的兴趣点不在自身,而是在它所察觉到的人和问题上——这些才是“它自己”。它不依据规章办事,却依照此时此刻的环境行动;它对他人的美好祝愿不是安全感,而是自由。第九章 回顾宗教开放的心懂得,曾被最详尽的探究过的领域实际上也没有完全被了解,只不过是千万次的被测量过和做上记号。我们测量和标记的到底是什么?这个引人入胜的谜团最终势必会通过捉弄我们而使我们离开原有的思维,直到心忘了再去逗着圈子追究它自己的运作过程,直到心变得能够觉察到,在这一时刻,存在就是不折不扣的奇迹。神圣目的的实现并不存在与未来,它是在当下被找到的,不是通过顺服于固定不变的事实,而是通过认识到,并不存在着一个要去顺服于什么的人。唯一的有趣之人是那些怀有兴趣的、投入的人,而完全的投入,则需要忘掉这个“我”。人的心始终在绕着一个圈子,既想逃开自己,又想抓住自己。意识到这一点,心就成了一个整体:我与我,人与世界、理想与现实之间的分裂就会终止。这样,妄想之心——自心旁边的“心”——就变成了觉醒之心,也就是与自心同一并因此而获得自由的那颗心。觉醒之心从抓取之中解脱,因为思维会思考那些问题。在这样的感受、观看和思考之中,生活既不要求有一个未来用以完满自己,也不需要做什么辩解来证明自己的合理性。在这一刻,生活已经完成了它自己。 ——live in the moment大致说的就是这个罢。只有在当下抛弃了“我”的概念时,“我”才会真正地活在当下。而对于未来以及过去的焦虑都是没有意义的,所以说提前规划根本是一个伪命题。当我们在思考未来要做什么的同时是否内心已经拥有了完成此事的快感。所以说这也是为什么只有极少的人会遵守自己提前所作出的计划而行事(按部就班地)正是因为自己已经享受到了规划的快感,从而大大减小了执行力。 2015-08-07 19:48 1人喜欢 当下的一刻即是生命的全部——live in the moment大致说的就是这个罢。只有在当下抛弃了“我”的概念时,“我”才会真正地活在当下。而对于未来以及过去的焦虑都是没有意义的,所以说提前规划根本是一个伪命题。当我们在思考未来要做什么的同时是否内心已经拥有了完成此事的快感。所以说这也是为什么只有极少的人会遵守自己提前所作出的计划而行事(按部就班地)正是因为自己已经享受到了规划的快感,从而大大减小了执行力。在当下作到无我的状态也是很困难的。譬如我,经常会以从一种未来的视角来观察现在所发生的事情,以致于我的生活常常总有一种在过去时中进行的感觉。想要达到无我,我认为,首先要抛弃自己的偏见,以及对周围人反应的期待。 试图取悦大脑就像是想要通过耳朵来饮水一样。于是,他们就更加不可能享有真正的快乐,对生活中最强烈和最微妙,而事实上也极其普通和简单的那些快乐,变得迟钝、麻木。 为了了解音乐,你得听音乐。可是只要你开始想着 “我正在听音乐”,你就已不在听音乐。想要弄明白欢乐或恐惧,你一定要全心全意地感知它。一旦你开始给它们命名并且说“我很快乐”或“我很害怕”,你就没有在察觉它们。 2019-04-17 11:46 试图取悦大脑就像是想要通过耳朵来饮水一样。于是,他们就更加不可能享有真正的快乐,对生活中最强烈和最微妙,而事实上也极其普通和简单的那些快乐,变得迟钝、麻木。为了了解音乐,你得听音乐。可是只要你开始想着 “我正在听音乐”,你就已不在听音乐。想要弄明白欢乐或恐惧,你一定要全心全意地感知它。一旦你开始给它们命名并且说“我很快乐”或“我很害怕”,你就没有在察觉它们。 一方面存在着一个具有意识的“我”,同时充满好奇和困惑,是一个陷在困局中的人。在另一方面,还有一个“我”,这个“我”是自然-任性的肉体以及它身上并存着的美丽而令人沮丧的局限性----的一部分。“我”把自己想象为一个理性的人,永远在批评“我”的无理取闹,因为“我”的激情使“我”陷入了麻烦,因为“我”非常容易受到痛苦且恼人的疾病的侵袭,因为“我”所拥有的身体器官会衰竭,并且,因为“我”的胃口永远没法被满足... 2019-03-05 15:56 一方面存在着一个具有意识的“我”,同时充满好奇和困惑,是一个陷在困局中的人。在另一方面,还有一个“我”,这个“我”是自然-任性的肉体以及它身上并存着的美丽而令人沮丧的局限性----的一部分。“我”把自己想象为一个理性的人,永远在批评“我”的无理取闹,因为“我”的激情使“我”陷入了麻烦,因为“我”非常容易受到痛苦且恼人的疾病的侵袭,因为“我”所拥有的身体器官会衰竭,并且,因为“我”的胃口永远没法被满足----胃口就是被设计成这样的,如果你试图用一次最终的“暴食”来延缓它的欲求,你就会生病。热闹场结束了。我们的这些演员,我有话在先,原都是一些精灵,现在都隐去了,变空无所有,正像这一场幻象的虚无缥缈,高耸入云的楼台、辉煌的宫阙、庄严的庙宇、浩茫的大地本身、地面的一切,也就会云散烟消,也会像这个空洞的洋洋大观,不留一丝的痕迹。在雕塑、建筑和绘画中,已完成的作品都静止不动,但即便这样,只有当一个作品包含有一定程度的不对称、当它看似好像正处于运动中----尽管它或许正“冻结”在石头里----时,眼睛才会在它身上找到乐趣。当我们无法认识到我们的生活本身正是变动,我们就把自己和自己对立起来,变得像传说中被误导的、试图吃到自己尾巴的衔尾蛇。衔尾蛇是所有恶性循环的亘古不变的符号,象征着把我们的存在四分五裂、使一部分去征服另一部分的每一次尝试。钱或多或少是静态的,这是由于金、银、坚韧的纸或银行余额都可以在很长时间内“保持原样”。而真正的财富,比如食物,则是容易腐坏的。因此,一个社群有可能占有全世界所有的金子,但假如它的百姓不耕种作物,他们就会挨饿。 要发现生活最根本的真相-绝对实物、永恒、上帝-你必须停止试图以偶像的形式来抓取它们。形象的合理用途应该是表述真相,而不是控制真相。 耶稣本人的生活从最初就是对不安全感的全然接纳和拥抱:“狐狸有洞,天空的飞鸟有窝,人子却没有枕头的地方。” 在同样的反向努力律的作用下,我们只有经由对有限性的最完全的接受,才能发现“无限”和“绝对”,而竭力想从这个有限和相对的世界中逃脱反倒是没有用的。 第二章 痛苦与时间 ... 2019-02-27 16:30 要发现生活最根本的真相-绝对实物、永恒、上帝-你必须停止试图以偶像的形式来抓取它们。形象的合理用途应该是表述真相,而不是控制真相。耶稣本人的生活从最初就是对不安全感的全然接纳和拥抱:“狐狸有洞,天空的飞鸟有窝,人子却没有枕头的地方。”在同样的反向努力律的作用下,我们只有经由对有限性的最完全的接受,才能发现“无限”和“绝对”,而竭力想从这个有限和相对的世界中逃脱反倒是没有用的。第二章 痛苦与时间这就是人类的困境:意识的每一次增强都需要付出代价。不对痛苦更敏感,我们就无法对快乐变得更敏感。记住过去可以使我们为未来做出计划,但是为快乐做计划的能力却被担忧痛苦和恐惧未知的“能力”给抵消了。更为常见的是敏感的男孩子,在学校里学会了将自己藏在“强悍的家伙”的态度面具里。成年之后出于自我防御,他扮演腓力斯丁人的角色,把所有智性文化和情感文化看作是女人气的东西。对生活的这种反应方式达到极端之后,在逻辑上它的最终结局是自杀。冷酷无情的那种人,可以说本身已实行了一种局部的自杀;他自身的一部分已经死掉了。 你必须停止试图以偶像的形式来抓取它们......形象的合理用途应该是表述真相,而不是控制真相。 瓦兹认为,东方的伟大传统也隐含在基督的整个故事和教义中: 酷似上帝的人通过肉身被毁灭而成为了生命的源泉。 瓦兹引用了《约翰福音》中耳熟能详的两段: 一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。 我记得陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》开篇就是上面这句话。 我去是与你们有益的。我若不去,保惠师... 2018-09-08 22:18 你必须停止试图以偶像的形式来抓取它们......形象的合理用途应该是表述真相,而不是控制真相。瓦兹认为,东方的伟大传统也隐含在基督的整个故事和教义中:酷似上帝的人通过肉身被毁灭而成为了生命的源泉。瓦兹引用了《约翰福音》中耳熟能详的两段:一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。我记得陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》开篇就是上面这句话。我去是与你们有益的。我若不去,保惠师(圣灵)就不到你们这里来。我觉得瓦兹敏锐捕捉到了“肉身被毁灭”与“生命的源泉”关系中耶稣真正以身示范的教诲,它不仅仅属于耶稣本人的事迹,也适用于基督教徒。这些话比以往任何时候都更适用于基督徒,同时也恰恰说到了我们的时代的总体状况。我们从没真正地理解这些话背后的革命性意义——一个令人难以置信的事实是,被宗教所称为“上帝的异象”的现象,是在人们放弃一切关于上帝的信念时出现的。在同样的反向努力律的作用下,我们只有经由对有限性的最完全的接受,才能发现“无限”和“绝对”,而竭力想从这个有限和相对的世界中逃脱反倒是没有用的。显然在耶稣这里,“肉身被毁灭”意味着如瓦兹所言对“有限性的最完全的接受”,而“生命的源泉”则意味着“无限”和“绝对”。瓦兹揭示了耶稣之死的深层含义。值得注意的是,他谈到的“放弃”不是否定,而是“肯定”,意味着对有限性开放的态度,从而区别于放弃信仰后的那批转而成为新教条主义者的人群。放弃从有限性和必死的命运中逃离的企图。瓦兹的这套阐释也让我想起了卡赞扎基斯《基督最后的诱惑》中那些惊世骇俗的篇章,在他笔下,犹大是真正理解耶稣的人。 免责申明:

本站仅提供学习的平台,所有资料均来自于网络,版权归原创者所有!本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任,如果对您的版权或者利益造成损害,请联系我们,我们将尽快予以处理。

|